《人力資源》:機器人行業(yè)近幾年迅猛發(fā)展,與多年來我國勞動力成本剛性上升有關。據了解,當前東莞的用工缺口已達到10萬人以上,“無人工廠”的開建會緩解我國目前的用工荒嗎?

曲道奎: 2000-2012年,普工工資每年以10%的速度增長,其中,制造業(yè)工人工資復合增速為13.6%,用工成本上漲加上適齡勞動力人口減少,以往僅在東部沿海地區(qū)出現的“招工難”,近年來在中西部地區(qū)也頻繁出現,這些都成為機器人行業(yè)快速發(fā)展的主要推手。而十年來,機器人成本則以每年5%的速度下降,從十年前的近幾十萬美元一臺,下降到現在一臺均價13萬美元左右,便宜的只需要幾萬元人民幣,而技術水平、使用性能則不斷上升。所以說,節(jié)省人力成本、提升產品質量,用更多機器人代替人力,將不再是應急之舉,而是大勢所趨。

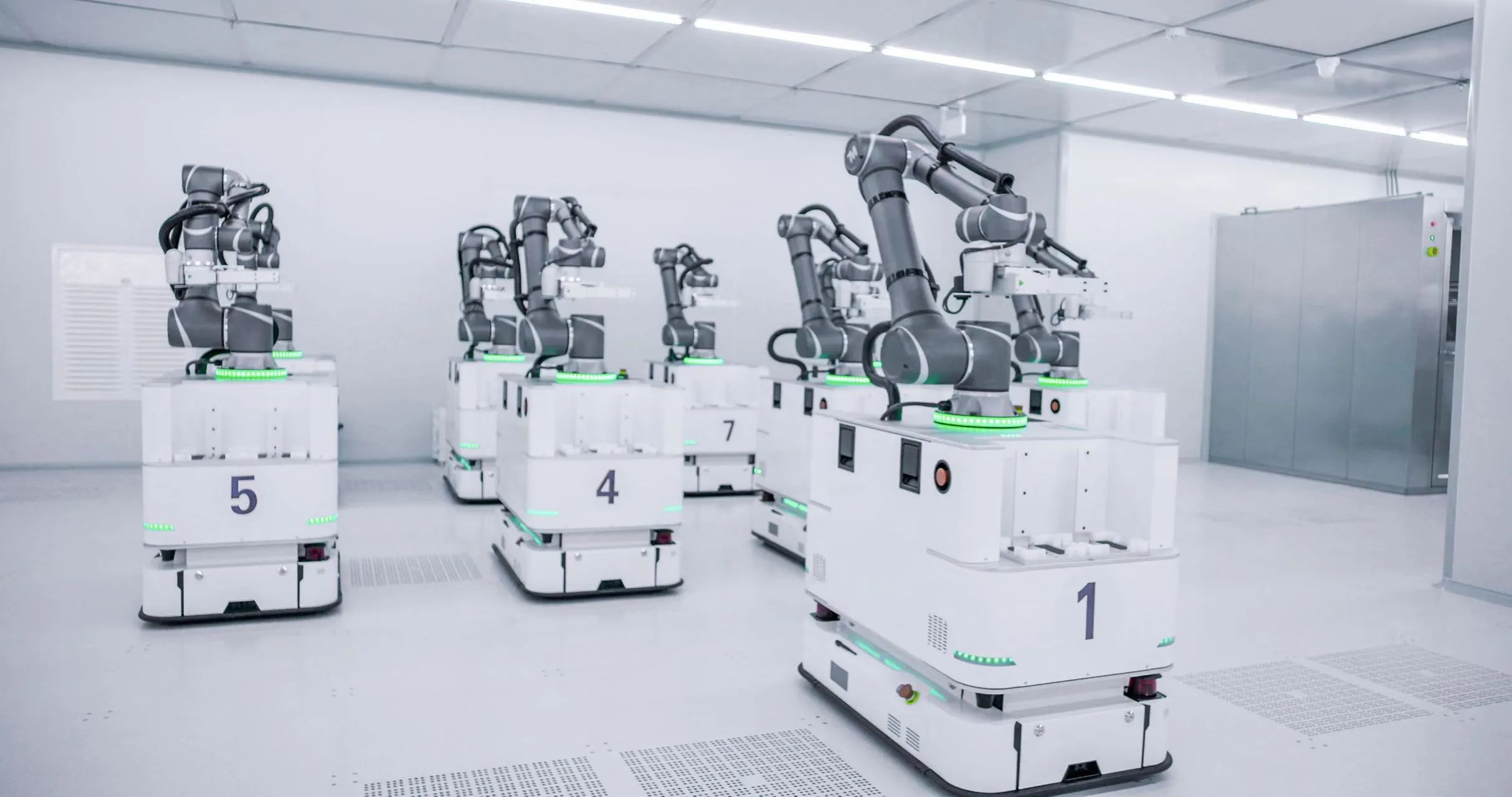

至于是否能緩解用工荒,我認為不能簡單地說“是”或“不是”。機器人的好處,最明顯的是可以大規(guī)模壓縮人工數量。美的空調在2010年就開始在車間廣泛應用各類三軸、四軸機器人了。2011年下半年,美的家用空調事業(yè)部提出“精品戰(zhàn)略”,帶動機器人應用也進一步提速。2011年,美的空調達到500億元營業(yè)收入規(guī)模時,他們的工人數量超過5萬人。到2014年,美的空調業(yè)務總營業(yè)收入接近700億元,其工人數量已經縮減至2.6萬人。截至目前,除了在順德工廠建成全自動遙控器生產線外,美的空調還在其他地區(qū)工廠建有3條全自動生產線。經過前幾年自動化生產線升級改造,美的空調工廠的注塑車間,在無開燈照明的情況下也能正常穩(wěn)定運行,鈑金沖壓已實現無人運行。

但并不是說機器人來了,我們就不需要人了。后浪總要推前浪,但不是把它拍在沙灘上,而是推向藍海。目前一個機器人高端集成應用的技術人才,年薪高達50萬元,而操作機器人的技術人員,近一年來工資已漲了一倍,與機器人相關的專業(yè)技術人才將隨著機器人產業(yè)的雄起而迎來新的事業(yè)起點。機器人始終需要人來操作、維護、保養(yǎng)。人和機器的關系屬于一種控制鏈的關系,因此只有人與機器協同合作,才能達到“人機合一”的效果,為企業(yè)創(chuàng)造更高的工作效率,所以機器人產業(yè)的壯大又為機器人服務人才創(chuàng)造了新的市場機會。人的作用不可能完全被機器人代替,眼下很多企業(yè)面臨的最大問題是技術工人的招募和管理。目前普通企業(yè)中最缺乏的就是具備先進機械操作和維修技術的工人。不少機器人生產企業(yè)也提供相應的售后服務,但服務費用高昂,甚至人工費用需要按小時計算。東莞即使建立了無人工廠,也并不意味著完全不需要人。在無人工廠建成后,仍需要一些軟件系統、中后臺管理人員,大概需要200人;若按目前的手工操作生產水平來計算,則需要超過2000個工作人員。這對企業(yè)員工素質、生產線管理能力等都提出了很高的要求。首先要實現自動化,再次就是智能化,然后是信息化。這是未來的必經之路,不是趕時髦,是必須得做的。不僅我國,在全世界范圍來看,這部分人才仍然處于供不應求狀態(tài)。

《人力資源》:機器人正在逐漸走進我們的工作和生活中,代替了一些高成本、高危險、低技術含量的工作。因此,有人說,機器人的發(fā)展會讓未來中國的藍領消失,您怎么看這個問題?

曲道奎:一小段的陣痛是一定會有的,但是我們大可不必過于杞人憂天。我們可以簡單回溯前三次工業(yè)革命的歷史:第一次工業(yè)革命,世界上第一臺蒸汽機問世,機器生產代替手工勞動,工廠取代手工工場,徹底改變了傳統生產方式;而電力的廣泛應用標志著第二次工業(yè)革命開始,補充和取代了以蒸汽機為動力的新能源,極大地推動了經濟發(fā)展;微電子技術的發(fā)展和普遍應用則標志著第三次工業(yè)革命開始,在新科技革命的條件下,生產技術的不斷進步、勞動者素質和技能的不斷提高、勞動手段的不斷改進,大幅提高了勞動生產率,促進了社會經濟結構和生活結構的變化。德國提出的“工業(yè)4.0”被定義成“第四次工業(yè)革命”。這就意味著在不久的將來,智能工廠、智能生產、智能物流將成為“工業(yè)4.0”的三大主題。實際上,德國工業(yè)4.0與美國工業(yè)技術戰(zhàn)略和中國制造2025,在本質上相差無幾,即是利用信息、網絡和智能化改造制造業(yè)。牛津大學邁克爾·奧斯本預言:在可預見的20年內,47%的工作將被計算機和機器人取代。每次工業(yè)革命的發(fā)生,都會給社會帶來一段陣痛,這種陣痛實質上是優(yōu)勝劣汰,倒逼企業(yè)找準風口,迅速轉型升級。

至于“藍領會消失”這一說法,我并不認同。“機器人換人”的一個重要原因是勞動力成本增加。中國的“人口紅利”正在慢慢消失,與改革開放初期每年新增1000多萬勞動力不同的是,未來在總人口不變的前提下,中國每年減少300萬至500萬勞動力將成為中長期趨勢。在制造業(yè),工業(yè)機器人大規(guī)模替代傳統勞動力,不僅因為勞動力成本高,也在于高端精密智能化制造方式的內在要求,同時還背負著將人類從繁重、危險、重復性勞動中解放出來的歷史使命。以延吉卷煙廠為例,過去生產一盒煙,從煙絲進料、鋼印供紙、卷制成型和煙支切割到煙支供給、濾嘴供給、接裝紙供給,整個流程下來沒有一道程序需要太高的技術,卻耗用了大量的生產一線工人即藍領。而自從延吉卷煙廠引進機器人以后,生產一包煙只需要幾十秒的時間,不需要任何人工流水作業(yè)。

由于企業(yè)對工業(yè)機器人的需求增大,而從事機器人生產及其相關領域的技術性人才變得供小于求。從長期來看,這種長期的供求矛盾,會驅使市場上一部分普通工人向從事機器人生產及相關領域的高級人才轉變,另一部分則轉向服務領域,從而改變勞動力市場的結構。以制造業(yè)員工為例,其員工結構將從“金字塔”結構轉變?yōu)椤傲庑巍苯Y構。所以說,并不是藍領消失了,而是藍領將逐漸“變色”。我覺得用人單位應該重新給藍領下定義。這種生產流水線作業(yè),即便是沒有機器人代替,對于個人而言也沒有任何職業(yè)發(fā)展可言。只是機器人的出現,會強迫個人盡快適應形勢。比如,機器人在使用的過程中需要維護保養(yǎng),藍領們可以重新回到課堂學習如何維護和保養(yǎng)機器人,我們國家這方面的人才還是很匱乏的。因此,藍領能夠掌握一門專業(yè)技能,是實現人力資源市場良性發(fā)展的必要前提。

《人力資源》:“機器人換人”的步伐越來越快,除了提高生產率、降低用工成本之外,機器人對未來勞動力市場還會帶來哪些沖擊呢?

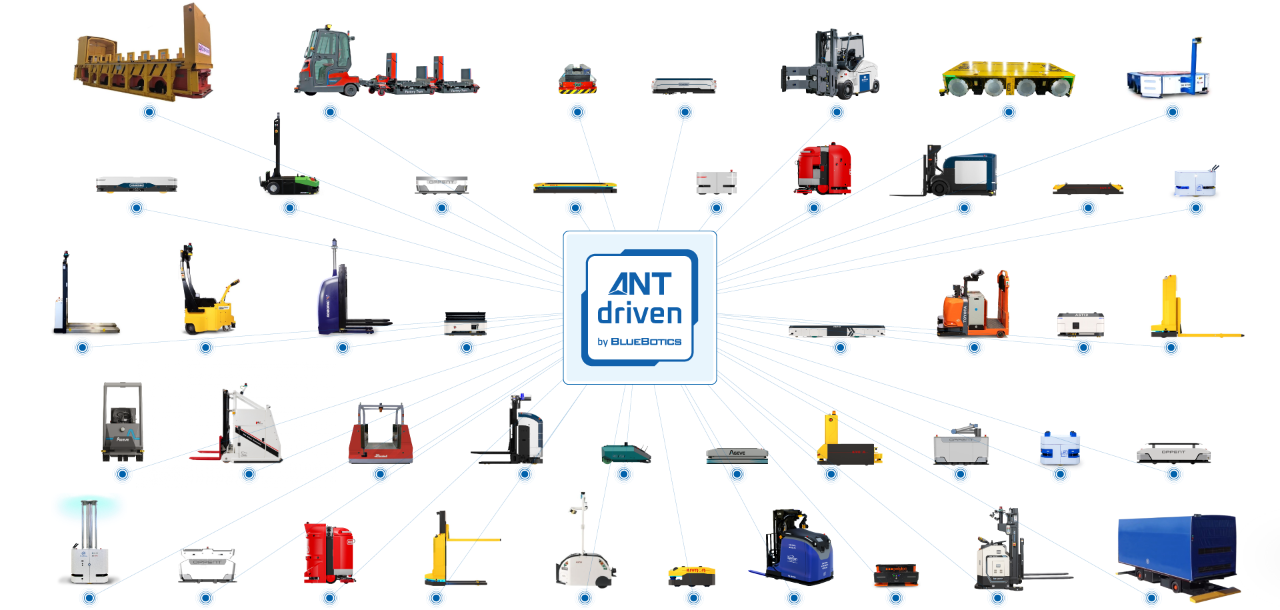

曲道奎:雖然工業(yè)機器人應用會沖擊現階段勞動力市場,但它并非沒有帶來工作機會,在技術型人才需求上將保持旺盛態(tài)勢。研究表明,在未來八年中,將會創(chuàng)造多于200萬個工作崗位,生產力和競爭力也是制造型企業(yè)在全球市場上不可或缺的。機器人和自動化是解決問題的關鍵。由于機器人和自動化有些工作量減少了,但是它們也創(chuàng)造了更多的工作機會。工業(yè)機器人生產線的日常維護、修理等方面都需要各方面的專業(yè)人才來進行處理,這就無形中帶動了一大批與機器人相關的就業(yè)途徑,產生的新崗位也是非常多的。隨著工業(yè)機器人的逐漸普及,出現用工結構逐漸轉型、新興行業(yè)人才短缺以及體力勞動將逐步被工業(yè)機器人替代的現象,這給企業(yè)人力資源管理帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。工業(yè)機器人的引入,將使產業(yè)結構高端化,進而影響著整個社會對人力資源的類型需求、數量需求以及質量需求的變化。機器人能夠代替人工操作,使人力資源管理更加具有復雜性和多樣性:一方面,使人力資源管理從相對“低端”的事務性工作中抽離出來;另一方面,將促使企業(yè)人力資源管理向高端演化——思想管理和技術培訓。機器人搶走了人的崗位,同時也創(chuàng)造了新的崗位。這種變化對勞動力市場的短期和長期效應都會產生不小的影響,這也是人力資源學者需要進一步細致研究的問題。

《人力資源》:今年最火的詞匯莫過于“互聯網+”,機器人行業(yè)自然也不能錯過這次風口,尋找“互聯網+”概念與機器人在升級改造傳統制造業(yè)過程中的“中國式”契合點,促使我國工業(yè)在轉型升級過程中走出一條比單純的“機器換人”更好的路徑,打造出一條同時利用產業(yè)工人和機器人技術雙重優(yōu)勢、并符合中國國情的“人機協作”之路。從這方面,您如何看待“互聯網+機器人”模式?

曲道奎:我認為“互聯網+機器人”才是真正的工業(yè)4.0。“互聯網+”我認為表達成“+互聯網”似乎更為準確。“+”前面是各個行業(yè)在長期深耕之下打下的堅實行業(yè)基礎,然后再找出自身業(yè)務與互聯網最為契合的結合點。如此,與互聯網的業(yè)務整合,成功的概率才會更大一些。但是目前有很多“互聯網+”模式都進入一個盲區(qū),我舉個簡單的例子,有人說把星巴克搬到網上去賣,就是“互聯網+星巴克”,其實完全不是這樣的。互聯網的一個重要特點在于大幅度降低中間成本,提高流通效率。房地產銷售行業(yè)因此受到的沖擊尤為引人關注。我曾經與新松人力資源部的蘇部長探討過類似的問題,他的一些觀點讓我很受啟發(fā)。“互聯網+”解決的是效率問題。比如,我想買一輛車,傳統的做法是我要去4S店,看車型,互相比較,下訂單,如果沒有現貨,我還要等上一段時間。可是如果在“互聯網+機器人”的交易模式下,我可以根據個人的喜好,在網上設計出自己的車型和顏色,然后直接在生產廠家下訂單。目前用機器人生產一臺汽車最快可以達到一分鐘一輛,再通過機器人送貨上門,“想”與“得到”的距離可以用“分分鐘”來計算了。再比如我想買一臺冰箱,傳統的做法是去商店,在固定的款式、容量下選擇,買家的自主選擇度受到極大的限制;而用“互聯網+機器人”模式,我就可以根據自己房屋的大小、墻壁的顏色以及裝修風格設計出適合房屋的冰箱款式,還可以根據個人喜好繪上各種圖案,直接在網上下訂單,而且用機器人設置好規(guī)格去做還避免了人為產生的失誤。我認為,達到這種程度,才算是真正的“互聯網+機器人”,而不是簡單的機器人代替人。總結一下“互聯網+機器人”的特點,主要有:(1)去渠道化;(2)信息對稱化;(3)去時空化;(4)產業(yè)寡頭化;(5)產品優(yōu)質化;(6)產業(yè)鏈細分化;(7)產業(yè)平臺化。

從這個意義上說,服務機器人的未來市場不但遠遠超過工業(yè)機器人,其未來的市場地位將可能和現在的家用消費類電子電器市場相媲美。比爾·蓋茨就曾撰文表示,如果他現在是20歲的話,肯定會選擇機器人作為創(chuàng)業(yè)首選目標。他預言,機器人創(chuàng)業(yè)將會再現計算機產業(yè)的快速崛起之路,在不遠的將來徹底改變人類的生產和生活方式。