近兩年來,機器人行業的補貼動作以高頻率出現,尤其是各地政府紛紛效仿,興建產業園,大力招商機器人相關企業,出臺機器人企業補貼政策等。作為極具話題性和敏感性的詞匯,眾人對我國實行的機器人補貼行為議論紛紛,褒貶不一。其實,無論是收到補貼的企業還是沒有享受到補貼優惠的企業,最為重要的目標是把自己的產品做好,用品牌信譽和影響力去贏得市場。

機器人大補 各地開花

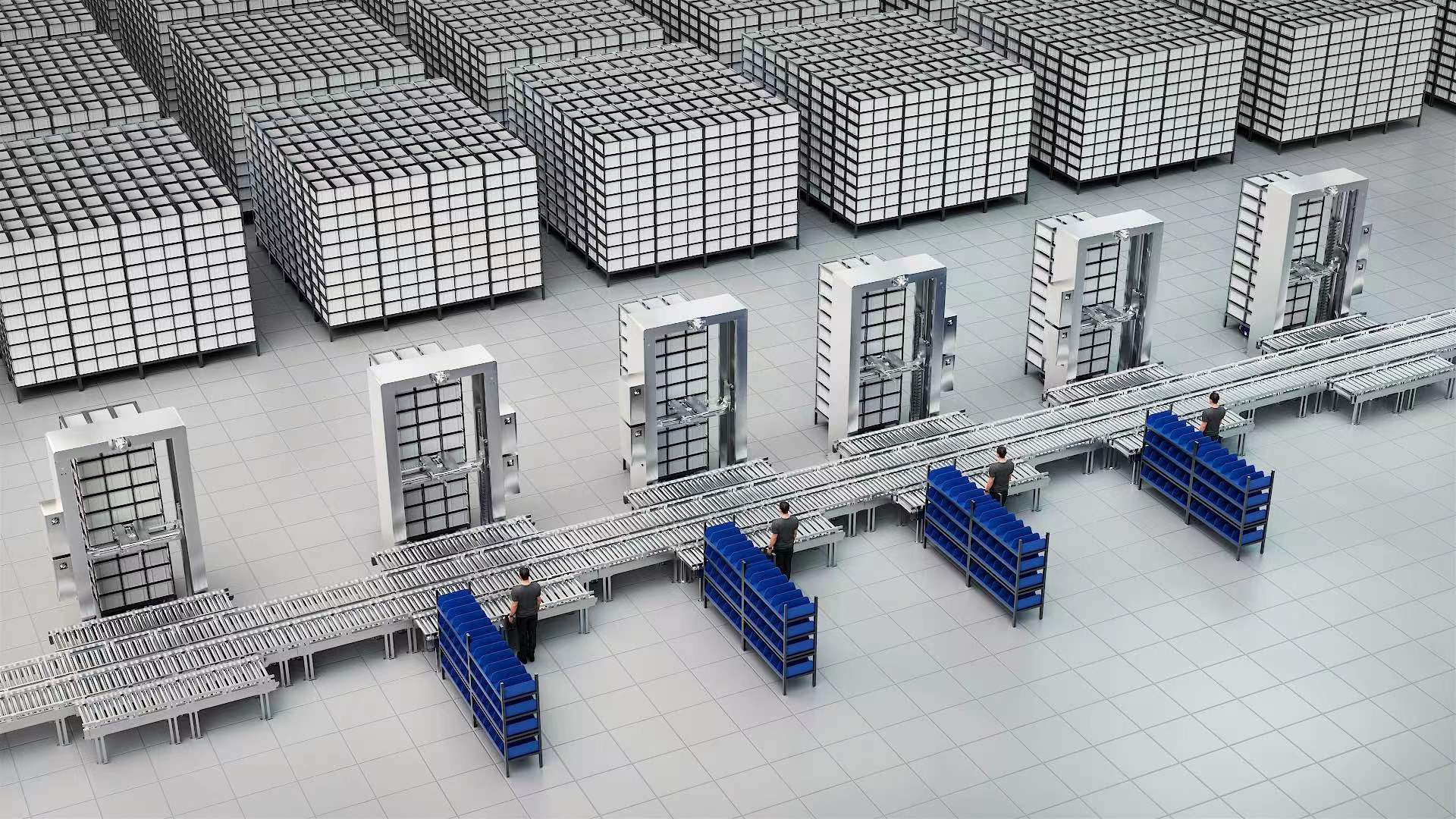

7月30日,國家發改委新聞發布會公布了新興產業、增強制造業核心競爭力2個重大工程包的主要內容。至此,國家發改委已經確定的11個工程包全部公布完畢。其中,機器人成為備受關注的產業之一。

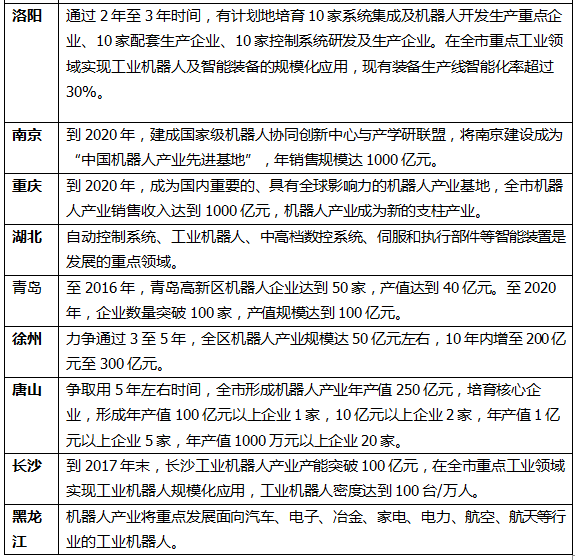

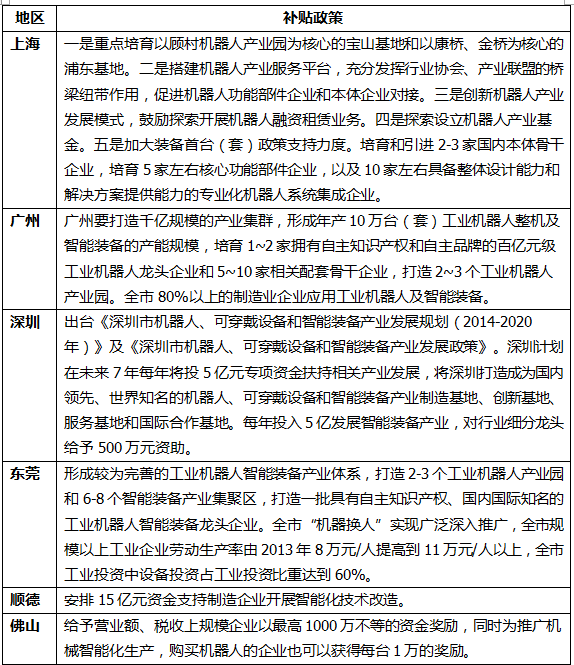

隨之,全國各地政府也紛紛出臺機器人相關扶持政策,據新戰略機器人研究所統計,目前已經有37個省市地區出臺了機器人相關政策。其中,大部分都對本體的扶持資金作出明確規劃,并對使用機器人的制造企業作出補貼和扶持。 各地支持政策的對象主要有兩個,一是機器人產業鏈,二是機器人用戶。支持措施上,主要利用資金、稅收、土地以及人才等優惠政策促進機器人的制造及應用。其中不少地方都“赤裸裸”地直接投入巨資獎勵機器人的應用,可見發展機器人產業的決心。此外,公平服務平臺建設也是多地的主要支持措施之一。以下為部分省市地區對機器人產業做出的明確扶持政策。

機器人大補之后,行業要的是“強壯”而不是“虛胖”。

機器人大補反響不一

從機器人 受到國家和各地政府的補貼以來, 業內對補貼的反響不一,有人認為這是在助長機器人行業虛化浮躁的風氣,不利于機器人行業的市場化發展,也有人認為國家補貼是對機器人行業的重視和扶持,增強了業內的信心。

贊成方表示,國家對機器人行業的大力投入,表明了政府對機器人的扶持決心,對于新興的機器人產業而言,這無疑是強心劑。

反對方則有更多理由提出疑問。首先,補貼的結果是肥了胖子和外來者。

目前,我國的機器人行業補貼多以終端補貼和各地龍頭企業補貼為主。如廣東等沿海地區正在火熱推行“機器人換人”,而政府部門通過對購買機器人的企業給予不同程度補貼的方式,促進傳統產業大量使用機器人。亞洲制造業協會首席執行官羅軍指出 ,機器換人”雖然促進了傳統產業的升級,推廣了機器人技術的使用,但是由于中國機器人企業缺乏競爭力,在大量推廣使用中反而被國外產品占去“蛋糕”的大頭,進一步擠壓中國機器人企業的生存空間。

此外,機器人企業的補貼程度也是差異明顯,有些地方龍頭企業享受著高額的政府補貼,而有些中小企業則顆粒無收,這就造成了補貼的雨露不能均沾,企業的心理也不一而同。

再次,巨額補貼采取政府捆綁的方式,催生了“找市場不如找市長”的口號。研究人士認為,產業培育固然應該“找市長”,但“市長”們不能拔苗助長,以免讓行業無序競爭,令一些企業盲目壯大,在“找到市場”前已支撐不住,最后成為包袱。

最后,機器人產業大補在某種程度上削弱了企業的生存能力。很多“進補”后的機器人企業,只會坐守其成,一門心思琢磨如何獲取更多的補貼,以補貼來養企業,而不會借力發力, 讓錢生錢, 這樣的結果只會違背政府的初衷,讓政府失去扶持的信心。

進補有道 企業須審慎

當前,機器人的各種補貼新法令業內企業唏噓不已,隨著機器人逐漸經歷市場為導向的階段,各地政府終將紛紛回歸理性。

目前,我國的機器人企業正在經歷激烈的市場競爭態勢,無論是備受政府關愛的補貼企業還是個人拼搏的中小企業都應該認清現實,始終堅持以產品品質為基石,以開拓市場渠道為先導,以創新產品形式為出海口,真正的打一場有準備有耐心的仗。作為政府而言,審時度勢,把握好財政補貼這一有力的無形杠桿,調整產業結構,還原機器人產業健康、有序、理性的發展之道。