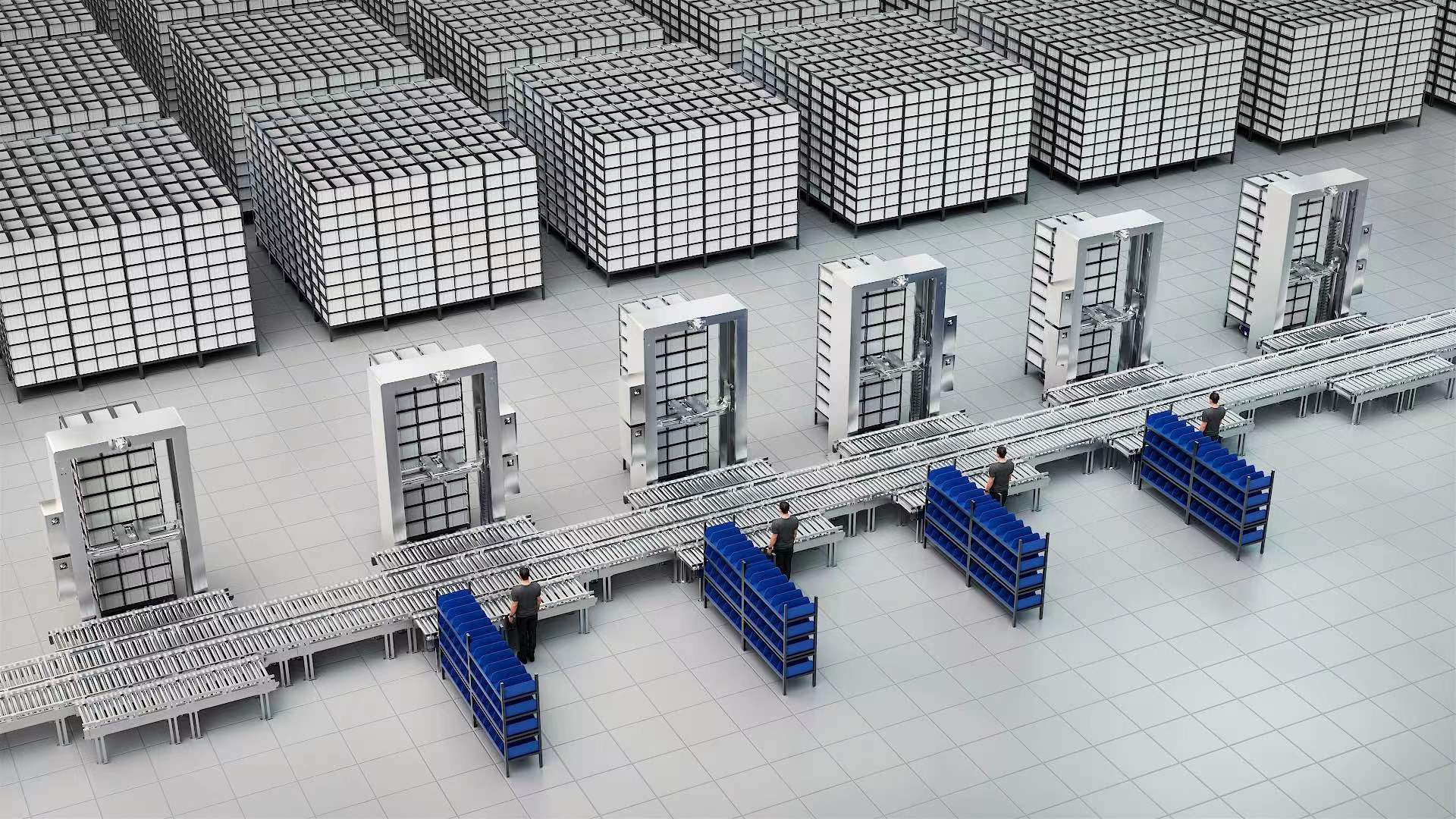

記者在東部發達地區調研發現,由于這里最先觸摸到資源、環境、人力的天花板,如今,機器人代替人工,正成為許多企業的現實選擇,“機器換人”大勢漸成。但隨之而來的問題是,換下的人該怎么辦?職業教育作為產業工人的主要提供方,應如何應對?

作為中國制造業重鎮,江蘇昆山市在產業升級、勞動力成本上升、節能減排倒逼下,前不久“機器換人”計劃項目正式啟動。昆山市經信委深入全市100多家制造業企業進行調研,半數以上準備著手“機器換人”項目。其中,外資企業和中外合資企業此類需求占比95.08%,降低人力成本和提高產品質量成為主因。

在富士康科技集團位于昆山吳淞江園區的車間里,一排排機械手忙碌著。“員工人數從高峰時期的8萬多人下降到目前的4萬人,產值卻增加了近一倍。”富士康科技集團副總經理楊明介紹,機器人24小時不間斷工作,1臺相當于3個人力。去年,富士康采用自主研發的多功能機械手2000余臺,實現直接經濟效益3億元。

“機器換人”在東部沿海地區方興未艾,成為企業提高效益、政府推動經濟轉型升級不約而同的選擇。江蘇淮安淮鑫棉紡織有限公司細紗車間里沒有人頭攢動,只有一排排整齊的“絲餅”匯成白色海洋飛快轉動。公司副總經理高云根說,過去每生產萬錠紗需要140人,如今只要39人。工人減少近3/4,產值卻增加10多倍。

在年外銷30萬只汽車輪轂、產值1億元的康翔鋁業(泰州)有限公司內,生產線上只有零星幾位員工在操控電子設備。“現在生產環節員工從最多時600人減至200人。”該公司總經理張博鈞說。這種場景在浙江、廣東等傳統制造業大省同樣上演。據統計,自2014年9月至今年9月底,廣東東莞申報“機器換人”專項資金的622個有效項目總投資達53.2億元,申報項目數量遠超過去10年技改資助項目的數量總和;在浙江省溫州市甌海區,已實施和正在實施“機器換人”項目的規模以上企業有250余家,占全區481家規模以上企業的52%。

機器人沖擊職業教育?

“機器換人”導致企業用工數量減少、就業難加劇,似乎是顯而易見的結果,而作為產業工人的主要提供方,職業教育也將面臨困境。“事實上,招工難一直困擾昆山企業,采取‘機器換人’,是企業化解用工難題、增效減員的現實選擇。”昆山市委書記徐惠民說。

昆山三一重機有限公司從去年開始就將焊接作業從人工換成了自動化機械臂。“使用機器人也是被逼的,熟練工人難找,是制造業面臨的最大發展瓶頸。”三一重機總裁助理柳洪文介紹,工程機械行業訂單主要集中在上半年,每年1月到5月要完成全年一半以上的銷售量,到6月份則進入淡季。行業特性導致生產高峰期人工不足,低谷期工作量又不滿。“最佳的解決方式便是實現生產自動化,用機器來取代人力。”

東莞市經信局局長葉葆華稱,機器替換的更多是生產效率低、工作較為辛苦且具備一定危險性的崗位,這些崗位也是新生代務工人員所不愿做的。根據該局走訪調研的情況看,參與申報“機器換人”的企業中,有75%左右的企業用工沒有減少,有些企業在大力增加招引機器人操作人才的情況下,用工甚至不減反增,只有約25%的企業的用工數量有所減少。

“換掉了一批人,就得有另一批人補上。”長江學者、經濟學教授劉志彪認為,“機器換人”一方面反映了市場對低端勞動力需求的大幅度減少,另一方面反映了技術工人、專業技術人員等明顯緊缺,凸顯出就業結構性矛盾。

南京江寧濱江開發區一家設備制造企業負責人介紹,去年他們進了一批機器人,開始是對原有工人培訓后派上去操作,結果很不理想。又去勞務市場招人,但由于對技術水平要求很高,臨時招來的工人沒經過專業培訓,根本完不成訂單。

“職業教育一直是產業工人的提供方,從當下來看,職業教育尚未完全跟上形勢。”浙江工業大學教育科學與技術學院副教授劉曉調研發現,企業所需要的機器人技師乃至工程師角色與目前職業教育高級技術技能型人才供給的失衡,仍是制約企業“機器換人”進程的重要因素,也加劇了“機器換人”后的結構性矛盾。

職業教育危中尋機

對于“機器換人”引發的新問題,中國科學院院士、華中科技大學(微博)機械科學與工程學院院長丁漢認為,“機器換人”并非不要人,而是需要更多的技術人才去實現智能化的操作。“這就意味著對于‘機器換人’換下來的人,要加強技能培訓,讓他們成為機器的操控者。”丁漢說,“機器換人”對技能型人才的規模、結構提出新要求,將給職業教育帶來新的機遇和挑戰。

浙江工業大學教育科學與技術學院調查問卷顯示,在“機器換人”過程中,企業對技術技能人才有四大需求:一是急需能操控智能制造、自動化設備的專業技能人員;二是增加電子工程、信息技術、機械等專業復合型人才;三是智能制造的多學科、跨領域和大數據特性,對管理人員提出了更高的要求;四是需要大量的高端服務業從業人員從事智能制造的配套工作。

劉曉建議,職業教育應當圍繞“機器換人”的主要產業,“做強骨干專業、拓展新興專業、改造傳統專業”,尤其要積極拓展與“機器換人”領域密切相關的新興專業,把握新興產業的脈搏,開設新的專業,依據新的崗位培育新的人才。

同時,“機器換人”對校企合作、產學研融合提出更高的要求。劉志彪建議,要引導行業、企業、職業院校、科研機構等多元主體成立“機器換人”領域的職業教育集團,加強產學研一體化辦學,探索實踐引校入企、引企入校、共同辦學等深度合作模式。

南京熊貓電子裝備有限公司近期邁出了探索腳步:公司與南京技師學院簽約,開設針對工業機器人的專業,培養工業機器人研發、操作、裝配和維修等方面專業人才。南京技師學院黨委書記朱國平表示,機器人專業的高級藍領工人社會需求旺盛,這些學生就業后月收入不會低于3000元。

劉曉認為,這種校企合作將學校人才和公司制造的機器人“捆綁營銷”,有望實現一舉多贏:下游企業放心購買機器人,無需再為操作、維修人才而煩心;學校不用為學生就業而苦惱;機器人生產企業也能因此拓展市場。