孟鵬飛、潘貽立

日本機器人政策變遷和產業最新情況

演講人:日本機器人學會 生產學聯合委員 今堀崇弘

1/RT 戰略的演變和機器人大賞的實施

1.機器人大展每兩年一次,是日本RT 戰略 (注: 日本政府 2001年出臺的機器人產業政策,RT即ROBOT)的重要活動。機器人大展增加了對系統集成和系統集成策劃人的評價,從原來的關注機器人單體增加到服務、社會系統。

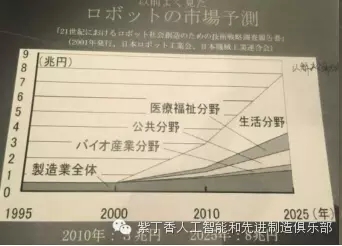

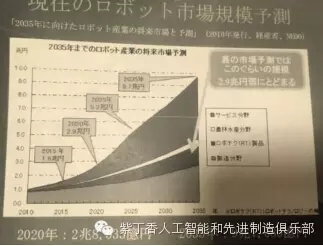

2.對日本國內機器人產業規模的預測:2001年日本機器人協會預測,2010 年 2 兆日元,2025 年 8 兆日元;而實際 2010 年的預測是,2020 年 2 兆 8533 億日元,2035 年 9 兆 7080億日元。

3.出臺RT戰略的始末和變遷:20世紀日本國內認為大眾營銷和大批量生產已經沒有空間,需要從三個方向發展機器人:

1、把機器人當做一般商品大批量銷售,但太難做到;

2、現有產品的高度集成化和智能化,如自動駕駛、智能家居等,也需要時間;

3、機器人技術的系統集成,這是最重要也是當前最應該做的,因此提出了日本獨有的機器人系統策劃人的概念。

但2005年日本的愛·地球博覽會掀起了熱潮,SONY 的機器狗 AIBO、本田的 ASIMO 受到了極大的歡迎,因此機器人系統策劃人無法推進。后來機器人產業化遇到問題:客戶需求太多樣化,沒有辦法大批量生產;如果要滿足客戶需求,就要不斷進行新的開發,但當時沒有找到能收回投資的市場;服務商對機器人結構不熟悉,出現很多應用問題,于是從 2009 年開始又回到以前的 RT 戰略,重視系統集成和集成策劃人的培養。

4.集成策劃人是日本創造的一個概念,不同于傳統的系統集成商,而是加上了策劃、咨詢的功能,策劃人要從產業的角度,把技術、集成、服務業的需求結合在一起。

2010年沒有集成策劃人之前,產業惡性循環:機器人產業創造不出新的機會,資金無法實現流動循環,研究資金削減、開發力降低、研發人員減少,也沒有相關的周邊業務等。也有一些企業在做研發,但制作研發不夠,要做服務業需要的機器人。 集成策劃人就是為了解決這些問題。

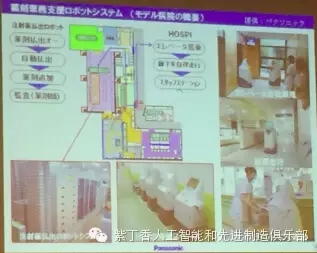

2012年獲得機器人大賞的是松下開發的整個醫院使用的機器人系統, 尤其是送藥機器人 (代替護士頻繁往來送藥),這是一個典型的系統集成策劃人 case。

5.松下醫院機器人系統:要對醫院業務做很多分析。首先是業務診斷,了解要實施的業務內容,然后重新設置醫院布置,先合理配置好人和物,把藥材放在同一樓層,整個布局進行重新設置,最后在設置搬運藥材的機器人等,讓機器人盡可能發揮最大的能力。

這個項目用了幾年時間完成,醫院布局和流程重新設置上面就給醫院削減了 3000 萬日元成本,雖然要加入機器人的費用,但整體來看改變了醫院赤字的情況。

6.系統集成策劃人讓社會意識到機器人系統中人的重要性,想在服務方面引進機器人沒有那么容易,引進前要對服務和社會系統進行重新設置。

注:這位專家提出了日本機器人業界創造并在引導的機器人系統集成策劃人的概念。

即先先了解要使用機器人的環境,再對環境進行改造和流程重置,然后再布置機器人,使機器人能夠最大限度的發揮功能。 不僅僅是機器人本身的系統集成, 而是把周邊工作環境也納入集成的范圍, 比傳統意義上的基于生產線的集成更高一籌。

可以改變企業只關注單體機器人或者產業鏈條某一段的情況,從整個社會和應用的角度開發產品,有利于行業良性發展。更適用于服務機器人,但實際實施難度大,需要從整個國家層面來推動,成本、技術和社會認可度發展到一定的程度。

2/工業機器人技術新方向

動態補償技術、機器人新的材料和要素

1.動態補償技術以東京大學的研究為例, 主要是通過裝在機器人手臂末端的高速視覺相機拍照調整位置,對工作環境的不確定性進行補償,從而實現高速度高精度, 這兩者一般很難同時實現。未來想要達到的目標是增加靈活性, 比如在手臂加裝高速執行器, 同時達到高速、 高精度、高靈活性。

2.日本業界也在研究中國的機器人十二五規劃,認為中國目前的機器人效果達到日本的70%左右,主要是需要采購日本的關鍵零部件。如果將來中國熟悉了特性,自制關鍵零部件,如果能掌握好相關的技術,相信中國也能做到跟日本一樣的水平。感受到威脅,日本要在機器人要素技術先行一步, 主要是四個方向:機器人完全不用電纜;材質提升,完全不用機器油;機器人能源消耗降低到目前的一半; 機器人可以搬運比自己還重的東西。

機器人的結構和原理,半個世紀以來沒有變化,主要是通過加裝傳感器提升智能這樣外部的配合,遲早會被超越。因此要在材料和要素本身創新,無論怎樣的創新都會被超越,所以要持續不斷創新以保持領先優勢。

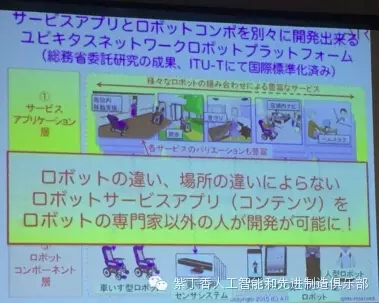

無所不在的網絡機器人技術面向連接機器人、傳感器、智能手機的服務

演講人: 日本社會媒體綜合研究所部長、 株式會社國際電氣通信基礎技術研究所 宮下博士

1.機器人定義的幾個要素:傳感器、控制系統、驅動系統、執行器。2015 年 1 月 RT 新戰略對要素進行了重新定義: 沒有驅動系統也可以叫做機器人,因為通過網絡連接在一起,沒有必要把驅動器放在機器人身上。 比如用網絡把智能手機、 機器人系統連整合在一起,整個大廈都變成了機器人。

2.日本花了10 年時間進行研究, 2004-2009 年是第一階段, 主要是做基礎研究,2009-2013是第二階段,主要研究把機器人和智能手機連接在一起的通訊協議。在這個過程中認識到,機器人還是需要身體,有類似于人的外部形態。雖然技術上可以泛網絡化,把不同的終端變成機器人,但公眾接受方面還是需要考慮具體的形態。機器人的意義就是存在感,也就是互動需要跟人產生人際關系。

日本國內老年人多,需要溝通,首先要做能讓老人開心、給老人打氣的機器人,仿人形機器人可以提供存在感,能產生友情,容易給人帶來快樂。比如在日本一所養老院里放了一臺機器人,早上會跟老人說早上好,老人回答早上好,這時另一個老人說,你的手好了嗎?(機器人的一個手臂昨天故障),機器人回答,已經好了。大家建立起了朋友一樣的親切關系。所以要有人的外表形態。

3.怎樣做的呢?用網絡把傳感器、控制器、執行器連接在一起,硬件方面已經沒有問題,但在軟性的方面還不夠好。目前我們的網絡化機器人系統研究共有三層,最底層是機器人、功能性硬件連在一起;再往上一層是軟件層,最上層是服務應用層。

這一個體系完成后,普通人也可以像開發智能手機 APP 一樣開發機器人。可以想象安卓和 ios 系統, 但安卓和 ios 都缺乏與人互動,所以要靠機器人,開發機器人軟件。目前在跟美國的Willow Garage 合作做機器人的開源操作系統 ROS,把機器人的功能模塊化。

4.有兩個現實的例子:

1、一個行動不便的老人想要去商場購物,可以用智能手機撥打號碼給出租車和商場,這時智能手機就變成網絡中的一個 ID,通過 GPS 定位,乘坐機器人輪椅到門口坐上出租車,到達商場,商場工作人員可以知道他的位置,商場裝滿了各種傳

感器,可以使輪椅避讓障礙和人,像正常人一樣購物。

2、身體健全的老年人,可以打電話給要去購物的超市,智能手機此時變成網絡中的一個ID,到達時機器人已在等候,可陪伴老人購物,拿物品等,并在購物時隨時告訴老人市場信息,特價推薦,跟老人溝通購買意見等。店里也可以掌握老人的路線和再看的商品,了解感興趣的商品,從而掌握顧客購買趨勢等。

5.以前的機器人,是一家公司做所有的工作,先硬件、再加各種執行器等,再裝軟件。現在通過網絡連接,以軟件為主導。行業發展需要這樣破壞式的創新,可持續的系統,做好服務。