如果你是一家工廠的老板,當機器人可以替代一部分人工的時候,你會如何選擇?對此,富士康給出的最新答案是:每年增加超過1萬臺機器人和10萬套自動化設備。

其實,富士康“引進機器人代替人工”的消息由來已久,甚至還頗有一些激進。

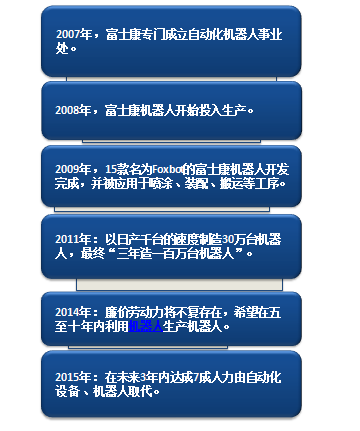

2006年,富士康母公司鴻海集團董事長郭臺銘就提出了發(fā)展機器人的規(guī)劃,并聘請了一批來自麻省理工學院的自動化專家。

招工難逼著富士康雇傭機器人

作為一個人口大國,中國從改革開放以來開始,一直在享受著“人口紅利”,但現在這種紅利則正在慢慢消失,勞動力逐漸短缺。

彭博社分析師曾撰文:

自2006年以來,中國內陸與沿海地區(qū)的工資差距縮小了50%以上。到2015年,大陸年輕務工人員數量會下降2000萬,至5.05億人,到2020年將再次減少2200萬人。“中國制造業(yè)面臨非常大的工資成本壓力,富士康同樣難逃厄運。

一名富士康的中層干部回憶2005年富士康太原工廠招工的情況:那時技術管理型人才只招重點大學畢業(yè)生,普通工人至少得有中專以上文化。當時基層工人一個月能掙到2000元左右,這樣的收入水平并不低于普通太原市民。求職者要靠托關系,甚至花錢才能加入富士康。

但在2012年,還是同樣的工廠,同樣的招聘人員,情況卻發(fā)生了翻天覆地的變化:“除非別無選擇,否則現在的小孩不會選擇富士康。在近兩年外出招聘技術人員的時候,經常不得不去一些很次的學校才能招到人。”

如果想招進并且挽留住工人,提高收入待遇是富士康唯一解決的途徑,而對于目前有100萬員工的富士康來說,即使是很小的漲薪幅度,依舊會帶來巨大的成長上漲。

同時,富士康的主要工資構成是底薪+加班工資,但是富士康的底薪固定而且偏低,想要收入高,就需要大強度的加班,這又是很多人逃離富士康的一個重要原因。

正是在種種因素導致的“招工難”大背景下,富士康不得不開始加大對機器人的研發(fā),希望通過機器人來取代人工,應對“招工難”的問題,同時還能降低成本壓力,有效減少外界對于富士康“虐待工人”的惡劣印象。

想取代人工沒那么簡單

當然,富士康選擇機器人取代人工,也有其從事工作的特殊性。

上海一家擁有自有工廠的手機公司的高管曾對媒體表示,在手機行業(yè),機器人只適合于那些單個品類產能較大、出貨周期長的公司,因此大部分手機公司都會選擇用人工為主。

富士康的大客戶蘋果的產品通常一年才更換一次主力型號,且單個產品iPhone、iPad的出貨量超大,因此比較適合率先采用機器人產線。

不過雖然富士康高喊著“用機器人取代人工”的口號,但從事的工作較為低級和造價過高,是富士康必須要解決的兩個問題。

從本質上來看,將富士康機器人稱之為“機械手臂”似乎更為合適。富士康目前研制出來的是精度為0.05毫米的機械手臂,而蘋果的要求是0.02毫米。除此之外,機械手臂很難做到像人類的五指那樣靈活,因此現在富士康的機械手臂雖然已經用在了iPhone和iPad的生產上,但主要還是從事一些簡單、重復、枯燥的工藝,如粉刷、檢測、焊接。有富士康離職員工表示,在富士康主營的手機代工業(yè)務,機器人主要應用領域還是在前端的高精度貼片和后端的裝配、搬運環(huán)節(jié),在絕大部分中間制造環(huán)節(jié),還是必須用人工。

從成本方面考慮,根據型號、功能、復雜程度的不同,國產機器人的每臺售價可達六七十萬元,低則十幾萬元。成本如此之高,也是富士康現在依然保留百萬級別員工的重要原因。

即使是富士康相關人士也承認,百萬臺的計劃是個挑戰(zhàn),是對未來領域的探索,這需要一定的時間。“特別是生產一些高精密的產品,自動化的調試還需要一段時間,但是富士康也在加快這個進程。”(騰訊科技)