文/ 網易科技 盧鑫

要說本周比世界互聯網大會還要受到全球矚目的事件,那便是“便秘”一年的美聯儲終于決定升息了。消息釋出當天,由于決議符合市場普遍預期,全球股市喜迎大漲。只不過好景并不長久,周四和周五的連續暴跌,最后還是將美聯儲的“紅利”給打回了原形……等等,這條消息跟科技頻道有什么關系?小編這是跑錯板塊了吧?

非也!任何事情都不能只單純地看其表象意義。美聯儲升息,結合此前已正式確定的人民幣國際化進程(納入SDR貨幣儲備,明年10月1日生效),以及考慮到這次互聯網大會上多個大佬提到的“機器人引入”等未來趨勢……小編相信,當下如火如荼的互聯網產業以及與科技產業相依相存的中國制造,將會很快迎來一場難以預估的風暴。這場風暴所造成的影響很大可能將會是負面的,尤其是對即將畢業并希望從業科技領域的大學生們,或者已經畢業但正在創業的青年才俊們,未來一到三年內的一些趨勢性變化,將極有可能會改變你們當下的某些想法和態度。

金融市場的巨變

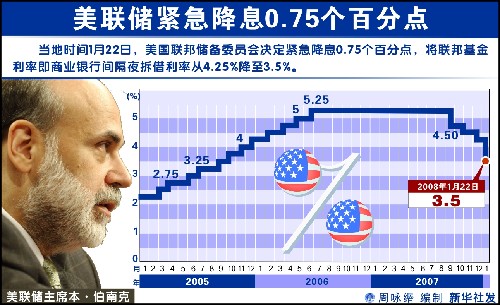

美聯儲升息雖然是一個金融動作,但科研、創業卻都離不開在金融市場里尋求融資。僅從此一層關系其實就能看出,要拋開對金融大環境的理解,純粹地去談論科技與發展,是完全不現實的。美聯儲升息后最直接產生的效應就是大量美元開始回流美國。正所謂“貨幣收緊”政策,即“收回”在外流通的美元就是該策略的核心目標。

相信很多人都已經感受到,創業公司在近幾年的估值可謂“水漲船高”,有的甚至達到了離譜的高度。譬如一些尚未明確商業模式的應用開發團隊(或稱創業團隊),通常在有了第一筆風險投資的注入后,其估值瞬間就能突破千萬人民幣規模;而如果用戶基數特別龐大(譬如最先進入到某個領域的應用),其估值甚至可以突破億元規模。

以上這種現象的根源就在于“流動資金”太多。特別是動則就幾個億美元市值的硅谷初創企業,就是因為華爾街投行從美聯儲獲得了過多的“免費”資金(幾乎為零的利率),導致投資市場出現“供大于求”的怪相,讓一些表面看似還不錯的項目瞬時就能被熱炒成為“百年一遇的香餑餑”。然而,硅谷還并不是華爾街唯一在獵殺的市場。全球各個國家,尤其以中國為代表的發展中國家,更是成為了“潛力股”的發掘地……所以說,中國過去幾年的創業黃金期是在美聯儲的間接幫助下催生的。而隨著美聯儲開始“功成身退”,這段黃金期也就暫告一段落了。事實上,從今年初開始便一直有各種聲音在暗示風投熱的迅速冷卻。美聯儲如今正式步入加息軌道,必將會導致這種冷卻的進一步加速。

除了美聯儲升息外,對未來全球金融市場有重大沖擊的因素還包括了人民幣國際化。雖說這是一個漫長的過程,但從明年10月1日人民幣納入SDR決議正式生效開始,人民幣的匯率將不再是那么可控和可預料。具體有關匯率波動與經濟的相互影響關系,小編建議大家去閱讀更專業的財經類書籍。這里,小編只粗淺地暗示兩點:一是可以參考歐元在過去幾年的波動及對歐盟經濟的影響(同理還有日元);二是從“國際觀”的角度思考一下過去所謂的“人民幣對外升值和對內貶值”所遺留下的問題。

尤其針對上面提到的第二點,小編希望展開說明一下——不管什么原因促成,國內的物價過去一直都是穩步上漲的。雖然工資也漲了,但多數人仍覺得不夠。這就是所謂的人民幣“對內貶值”,通貨膨脹的副作用。可是人民幣過去幾年在國際上確是一直保持“增值”的,最直接證據就是:十年前人民幣兌換美元是8比1,而今天則是6.5比1。

假設人民幣接下來將貶值至7元兌換1美元,對于大多數在國內領工資、在國內消費的我們而言,直接影響并不明顯。可是對于那些依賴出口和進口的制造業者,影響就頗為重大了——隨著人民幣國際化,如果用人民幣結算,貶值意味著虧損;可如果用美元結算,進口部分的成本也無形增加。對于這些企業而言,其實更尷尬的問題還在于,過去因為種種原因推上去的薪資水平,在今天是無論如何都不可能重新下調的。由此幾乎可以推斷,“于夾縫中生存”的中國制造在未來一到三年里必將迎來生死存亡之際(最早學會匯率風險對沖操作的進出口企業最有希望活下來)。

我們也不應該簡單認為互聯網企業可以與傳統制造脫離關系。用“互聯網思維”賣手機的某米、擁有全球互聯網第一大電商平臺的馬云,在沒有了“中國制造”的支持后,還能愉快地大規模招聘、挖角或者扶持創業嗎?其實百度在不久前就給了我們答案——縮減校招和停止社招,不過好在目前至少還沒看到大規模的裁員……

一些人認為,企業遷廠至東南亞會是個解決方案。但在小編看來,這其實是對“中國制造”的技術含量與質量太輕視了。雖比不上日本和德國,但經驗的累積也絕對不是越南等國家一兩年就能追上的。

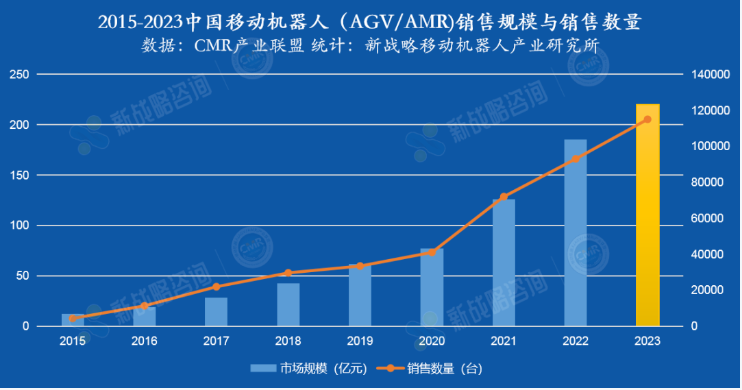

還有些人,包括很多科技大佬,都提出了用“機器人換人”的發展思路。然而,一個不可以忽略的事實是——并不是所有的制造工廠都能駕馭機器人,譬如非流水線的制造流程目前就很難自動化。即使有“量身定制”的機器人可以使用,不去說前期投入成本及后期維護成本一定會讓中小企業望而怯步,僅僅使用門檻這關(機器人需要接受針對性訓練等)也足以讓深廣一帶的小作坊放棄相關考慮。

企業可能的應對

對外開始貶值,對內人工成本高居不下。為降低企業負擔,引入機器人被認為是未來中國制造業的主旋律。

可惜不得不說,這樣的主旋律只對富士康等制造業龍頭才具備意義。廣東一帶的制造工廠多是以“小作坊”形式存在,并不存在大規模的流水線設計,因而很難通過購買現成機器人以實現自動化。

當然,多家業務近似的小作坊可以聯手與某一科技公司合作,從而定制出一套符合自身需求的機器人產品。只不過,這樣的成本短時間內并不會比純粹的人工更加便宜,且使用和維護都需要相當門檻的技術培訓。

企業通常都會先考慮“活下來”,才會再考慮“發展和投資”,中小企業對此尤為感同身受。所以從這個角度出發,如果中國中小型制造業者在未來幾年里對機器人的引入和使用“反應冷淡”,小編將并不會對此感到一絲驚訝。

科技圈的就業與創業環境變化

在今天的金融體系和市場經濟環境下,很難會有一個行業完全不會受到另外一個行業出現危機后的沖擊。“互聯網”顯然不會在未來幾年里“獨善其身”。風險投資大幅減少、中概股企業增長大幅放緩等等將會是最直觀的感受(小編注:增長放緩不等于出現虧損或者沒有增長)。

風投減少自然影響的是想創業或者正在創業的同學們。新項目再想拿投資肯定是不容易了,而已經獲得投資的初創項目,手中的錢則必須要省吃儉用。像是嘀嘀打車和Uber這樣燒錢的玩法,未來肯定會嚇跑投資人。即便是嘀嘀打車和Uber這兩家已成規模的初創公司,小編也敢斗膽預測,兩年內其運營支出一定會出現大幅下調。

企業增長放緩則會影響到每一個人。不賺錢和公益性質較重的部門通常會在寒冬來臨前最先被裁剪,只不過如果企業還能保持增長,員工會被允許內部轉崗,但這可能會搶了應屆畢業生的機會;如果企業不幸已出現大規模虧損,千人級別的裁員似乎將不可避免。不要認為被A公司裁了還可以去B公司另謀高就。寒冬到來時每一家公司都面臨差不多的情況,既然A要裁員,B至少不會考慮擴招。因此,對于未來幾年將畢業和剛剛工作沒幾年的同學們,現在是時候要有所警惕了。

所以綜上所述,金融市場開始巨變,企業必須收緊投資,于是崗位開始減少,競爭被迫增加。對于已經工作的,薪資(包括獎金分紅部分)不降就算贏家(股市說的跑贏大盤);而對于尚未但準備參加工作的,“起薪”將會是個很值得重新思考的話題。