【新華悅讀】“工業4.0”。如今,不僅僅是中國,也不僅僅是日本,而是整個世界的工業國家,都在談論“工業4.0”的概念!現在看起來,這個概念并不產生于亞洲。2013年4月8日,是德國政府在漢諾威工業博覽會上正式提出了“工業4.0戰略”。從此,“工業4.0”概念風靡全球。這個“時尚詞”,又被很多學者稱為人類歷史上的“第四次工業革命”。

不過,我要告訴讀者,“第四次工業革命”的概念,早在2010年就在亞洲的日本產生了。提出這個概念的人,是在日本網絡發展中起領導作用的藤原洋先生。他是一位工學博士,同時也是日本Broad Band Tower股份有限公司社長兼CEO,與美國微軟創始人比爾·蓋茨、喬布斯等大佬交誼匪淺。在他的《第四次工業革命》一書中文版由中國的東方出版社出版之際,我在《日本新華僑報》編輯部對他進行了一次專訪,其內容也權且做本書的“代序”。

首倡日本版“工業4.0”

蔣豐:你的《第四次工業革命》2010年出版,到現在已經過去5年了。這5年內發生了很多變化,“第四次工業革命”有什么變化嗎?“第四次工業革命”與德國的“工業4.0”有什么區別?

藤原洋:“第四次工業革命”正在進行中。它讓人首先想到的就是IOT,也就是Internet of Things(物聯網)。這是實現第四工業革命”重要的技術支持。過去5年中,我越來越能感覺到,這種技術已經具備足夠實力來推動“第四次工業革命”。

首先,我想說,我作為一個亞洲的學者、企業家提出的“第四次工業革命”概念與德國的“工業4.0”概念有異曲同工之妙。到目前為止,工業革命已經發生了三次:第一次是從英國開始的動力革命。第二次是從德國開始的電氣化革命。第三次是從美國開始的數字信息革命。對于這三次工業革命,德國學者與我的表述是相同的。在我們看來,第一次、第二次工業革命打破了地球生態環境,第三次工業革命則重視可持續發展。我主張的“第四次工業革命”,是用信息技術支撐可持續發展的產業革命。相對來說,德國“工業4.0”概念的范圍可能要小一些。它主要講的是用網絡技術來提高制造業生產效率,這是德國式的思考方式。德國的GDP中很大一部分是第二產業,這在發達國家中很少見。為了強化這一點,德國才提出“工業4.0”的概念,這是德國本土化的概念。比如說,低能源制造業等。所以,“工業4.0”主要強調通過提升工廠的效率,來促進環境的可持續發展。

而我強調的日本版“工業4.0”概念的內容不僅是制造業,更是世界所有民族、所有國家、所有產業共通的“第四次工業革命”。這次工業革命是為了全球可持續發展,其中也包含德國的“工業4.0”。

“安倍經濟學”無法解決根本問題

蔣豐:2012年,安倍首相上臺后,提出了“安倍經濟學”等一系列經濟政策。以目前的經濟形勢來看,您覺得“第四次工業革命”與“安倍經濟學”有什么關聯?

藤原洋:“安倍經濟學”有順利的部分,也有不順利的部分。進行順利的部分主要是日銀的金融政策。2008年世界經濟危機后,人們都對西方產生了懷疑。日本能走出那場金融危機,其中非常重要的就是沾了當時中國經濟高速增長的光。

因為中國經濟不斷發展,即使歐美經濟衰退了,通過與中國的貿易,日本經濟總算穩定了下來。但是,為了防止這種事情再次發生,所以“安倍經濟學”出現了。世界經濟危機中,日本在金融政策方面反應十分遲鈍。美國與英國都采取了貨幣寬松政策,也就是通過大量發行貨幣,增加貨幣供應量,并且這個數量是極為龐大的,這就造成了美元與英鎊的大幅貶值,推高了日元。

“安倍經濟學”中的第一支箭就是采取貨幣寬松政策。日銀總裁黑田東彥實行了貨幣寬松政策,終于使日本經濟恢復到了經濟危機前的水平。從這方面上講,我認為日本經濟好轉了。

但是,需求減少的部分不可能立即恢復,因此就有了第二支箭。通過投資建設公共項目,刺激經濟,擴大內需,也有一定的作用。但是,這只是短期刺激經濟的興奮劑,不大可能從根本上促進經濟的發展。

蔣豐:您認為安倍政權的能源政策如何?

藤原洋:能源對“第四次工業革命”非常重要。如今,日本必須考慮的問題就是如何提高能源自給率。特別是東日本大地震后,日本一半以上的能源都需要進口。不論是石油、煤炭還是天然氣,日本基本都是靠進口。因此,提升能源自給率,在“第四次工業革命”中當然要強調,但我們更應該加大對可再生能源的投入。

安倍政權之前的菅直人政權,提出了關于可再生能源的“政府電力收購制度”。以太陽能發電為例,政府以“1千瓦/42日元”的價格收購電力,這比德國晚了近10年。但這個項目,沒有引起安倍政權的足夠重視。

舉一個例子,日本的太陽能電池都是日本企業生產的,但這些企業缺乏國際競爭力,在電池構造等方面也落后于中國企業。能源政策的目的是為了提升自給率,而不是為了保護太陽能電池制造商,如果多用一些中國的技術,或許會使目標更容易達到。因此,日本需要在自由競爭的環境中,提升能源自給率。非常遺憾的是,日本對本國太陽能電池制造商的保護有點過頭了。其實,中國生產的太陽能電池非常好,尤其是性價比方面。要實現雙贏,日本還需要努力。

不應拘泥“日本制造”

蔣豐:日本可以說是一個技術大國,掌握著很多先進技術。但是,為什么擁有那么多先進技術的日本大公司諸如三洋、夏普等會破產或者面臨破產呢?

藤原洋:單看太陽能電池,夏普確實沒有什么優勢,它的優勢在于液晶面板。夏普出現危機,我認為問題主要出現在經營方面,還有就是過分拘泥于“日本制造”。夏普應當具有國際企業意識,在中國設廠沒有什么不好,不必拘泥于設在日本

說到夏普,就不得不提一下“龜山模式”,它曾風靡一時。但世界在變化,如果一直都用“龜山模式”應對全球化挑戰,其結果不言自明。所以,我覺得,夏普過分拘泥于液晶面板和日本制造。三洋公司與京瓷公司雖然與夏普的戰略不完全相同,但也是拘泥于“日本制造”。事實證明,過分拘泥于日本制造的經營策略是不能適應全球化的。

蔣豐:老齡化問題是一個關系日本社會、日本未來的重要問題。“第四次工業革命”與少子老齡化問題有什么關系?

藤原洋:從世界范圍看,日本的老齡化問題最嚴重,之后應該是德國和中國。如果日本順利渡過老齡化,可以為世界提供一個很好的模板。隨著醫學的發展,人類的平均壽命會更長,如果新生兒不增加,平均壽命又增加,這必然會導致老齡化。

“第四次工業革命”重視的不是量而是質,做同一件事時消耗更少的能源,也可以稱之為“單人消耗較少型能源社會”。因此,以后的生活中,可以用更少的能源來維持整個社會的運轉。中國的勞動人口減少還需要等一段時間,但現在的能源政策非常重要,要盡可能確保能夠獲得大量能源。像日本一樣減少能源消費是非常不錯的選擇。提高能源效率,這種模式可以使“第四次工業革命”適應老齡化社會。

機器人將引發第五次工業革命

蔣豐:您在書中提到中國的太陽能電池比日本要先進。那么,中國可以學習日本的什么地方?反過來,日本可以學習中國的什么地方?

藤原洋:我認為,日本首先應當學習中國公司的構造,其次是企業家精神。要變革就需要推陳出新,成立新公司。中國人口是日本的10倍,但每天成立的公司數目竟然是日本的100倍以上,這就是創造新產品的原動力,這就是企業家精神,這就是創業者們。日本適合生活在永遠不變的舊體制下,這與中國完全不同。我也經常去美國,感覺這個世界上,只有美國和中國企業家才具有那種企業家精神,日本和歐洲都沒有。因此,日本必須學習一下。

反過來,中國在規模上有一定的優勢,而日本則在質量上有很大優勢,中國可以學習日本重視小地方,重視多品種少量生產。中國在大規模生產上具有優勢,如果雙方能互相學習就更好了。中國人喜歡考慮大問題,日本人喜歡考慮小問題。有時候應當考慮大問題,有時候也需要考慮小問題。

蔣豐:最近,“第五次工業革命”這樣的名詞也出現了,您認為“第五次工業革命”是什么?日本有什么優勢?

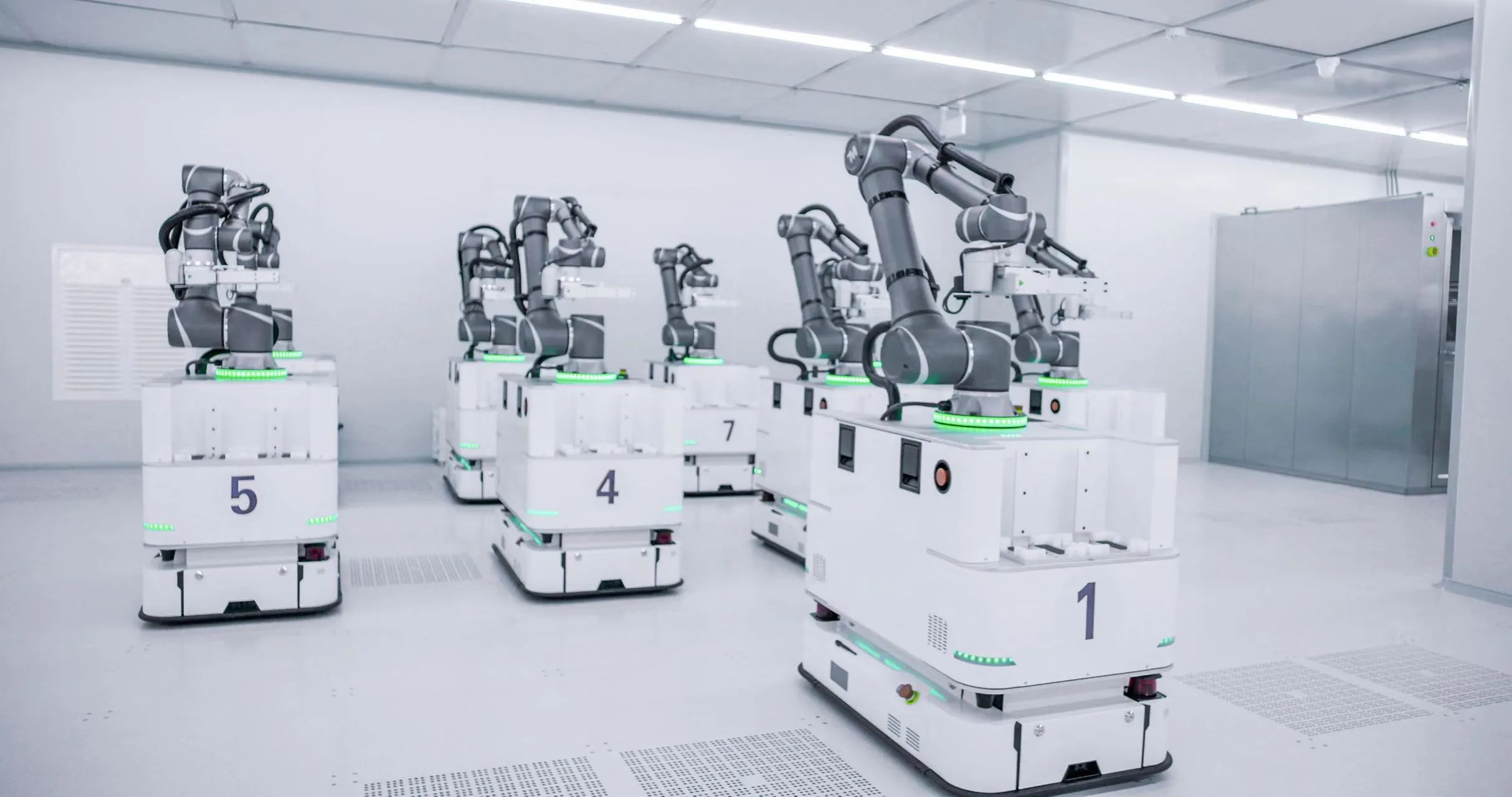

藤原洋:“第四次工業革命”之后,那肯定是“第五次工業革命”。要說“第五次工業革命”是什么,我首先想到的可能是超越人類智慧的機器人登場。用現在的話講就是人工智能。人工智能高度發展,完成度也大幅提高,從多方面會超過人類。

雖然機器人在多方面超過人類,但還僅限于記憶與運算。現如今,機器人還沒有自己的意識,都是按照人類編程來完成工作的,從這一點上來看,還是人類要更高一籌。

今后,電腦有可能自己編程。如果那樣,電腦會有一定的自我意識,也有可能最終超越人類。這是一個問題,處理得好,可以引發第五次工業革命,為人類帶來便利。如果處理不好,人類可能會被電腦支配。人類一直都在開發新技術,有好的部分就肯定有不好的部分,給人類帶來了便利,但也造成了空氣污染和水污染。人類需要用更好的技術來治理污染。

如果說日本在哪部分領先中國,那應該是工業機器人。如果日本與中國分享工業機器人技術,中國肯定能大幅提高生產效率。比如說汽車工業,可以分為兩部分:一部分是涂裝機器人,一部分是焊接機器人。在這兩方面,日本具有壓倒性優勢。

蔣豐:去年的APEC會議上,習近平主席與奧巴馬總統就保護環境達成了一致,比如說削減二氧化碳排放量,但日本為何卻遲遲沒有行動?

藤原洋:我認為2011年日本發生東北大地震后,關停核電站的影響非常大。如果停止核電站發電,日本削減二氧化碳排放量的目標就無法實現。與其說是核電站的好壞問題,不如說是日本的現實問題。日本是地震大國,東日本大地震后的福島核電站事故,影響深遠。如果不清除它的影響,日本很難重啟核電站。所以,有人說,不是日本不想削減二氧化碳排放量,而是因為停止了核電站發電,無法保證減少二氧化碳。正因為如此,我才大力倡導發展可再生能源。

全球企業互通最重要

蔣豐:對于日本制造的“工業4.0”,您認為應當注意什么?

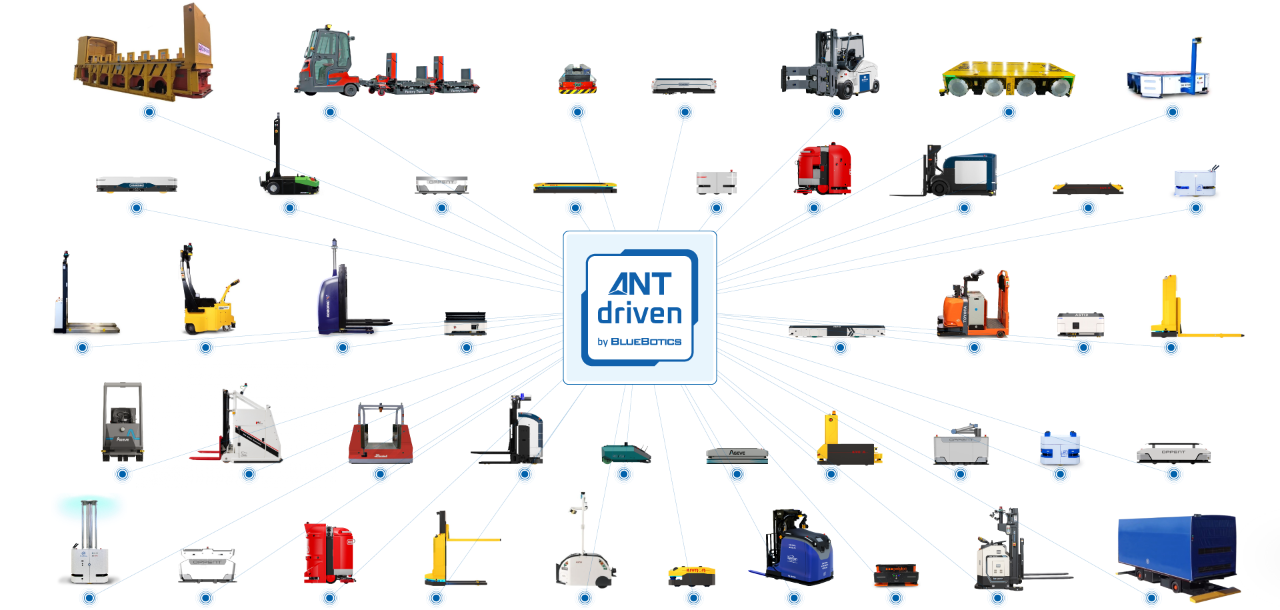

藤原洋:我說的“第四次工業革命”,是指在重視經濟發展同時,更重視整體地球環境的可持續性發展。德國的“工業4.0”主要強調提高制造業的效率。Internet of Things(物聯網)的重點是互聯網。如果沒有相互的連接,那是不行的。只在一個公司使用Internet of Things也是沒有意義的。世界范圍內的所有企業都參與進來,達到生產設備的共通才最重要。

看一下日本的制造業可以發現,日本的網絡連接是由單個汽車企業、單個機械制造商組成的。我是推動網絡的人。我認為,即使是不同國家的企業,也可以通過網絡相互連接。這樣才能成為真正的“工業4.0”。可是,現在日本沒有這樣做。

我認為,國家間的競爭,隨著時代變化已經沒有意義了。國與國之間的競爭會導致戰爭,而企業之間的競爭則不會。從這一點看,企業間的競爭或許會更好。跨國企業日本有,中國有,美國有,歐洲也有,選擇合適的地區發展自己的優勢產業,同樣會產生雇傭關系,會推進企業的發展。拘泥于哪里制造的問題,我認為那是一個錯誤的想法。制造自己的優勢產品,不論是中國制造還是日本制造,或者是德國制造,都無所謂。產品“必須這里制造”的觀念,作為企業經營來說已經過時。當今世界,最應該強調的是企業之間的相互聯系。

(本文執筆者系日語版《人民日報海外版日本月刊》總編輯、中文版《日本新華僑報》總編輯)