無論是先前吹捧的國內機器人行業廣闊的前景、中國版“工業4.0”規劃,還是“中國智造2025”規劃,這些給整個行業以及機器人(300024.SZ)帶來高估值的因素,在機器人交出的業績面前,都顯得虛幻起來。近日,創業板上市公司機器人發布2015年年報,公司實現營業收入16.85億元,同比增長10.62%;歸屬母公司股東凈利潤3.95億元,同比增長21.23%。

這家公司3月14日下午召開了2015業績網上發布會,回答了投資者在線提出的包括公司業績、股價等多個問題。新松機器人要面對的事實遠比表面看到的數據殘酷——作為行業內的先驅者和龍頭,上市7年以來,雖然營業收入和凈利潤每年均保持增長,但值得注意的是,除了2011年出現了一次同比增速上升外,其余年份均持續下滑。

營業收入及同比增長率

歸屬母公司股東的凈利潤及同比增長率,在扣除非經常性損益之后,公司2015年的業績絕對值甚至出現了上市以來首次下降的情況,而且同比增長率上市以來首次出現負增長。上述情況還是在公司每年政府補貼金額逐年上升的背景下發生的。機器人具有中國科學院背景,實際控制人為中國科學院沈陽自動化研究所。上市以來,公司每年獲得的政府補貼金額最少的占其歸屬母公司股東凈利潤的比例為12.48%,最多的居然高達42.89%。

政府補貼金額及其占比

即使機器人上市以來業績增速持續下滑,但二級市場對其的追捧卻未見褪色。根據Wind數據庫統計顯示,公司PE(TTM)在2011年降到最低之后,便開始拐頭向上持續提高,從39.80倍上漲到132.70倍;而同期營業收入和凈利潤的同比增速卻出現持續下滑,分別從2011年末的41.91%、47.97%下滑到2015年末的10.62%以及21.23%。

上市以來公司滾動市盈率表現

其次,據Wind數據庫統計,公司上市后的研發費用占營業收入的比例,僅在2015年勉強達到了5%的水平,其余年份均小于5%,上市以來累計研發費用僅為2.93億元,顯然這與擁有悠久歷史的機器人“四大巨頭”瑞士ABB、日本安川、德國庫卡以及日本川崎重工是無法比擬的。 但公司上市以來的營業收入以及凈利潤的年均復合增長率分別為23.87%以及34.68%,而且呈逐年下滑趨勢,這似乎并不能構成支持市場給予其高估值的合理原因。

上市以來公司研發費用占營業收入比例情況

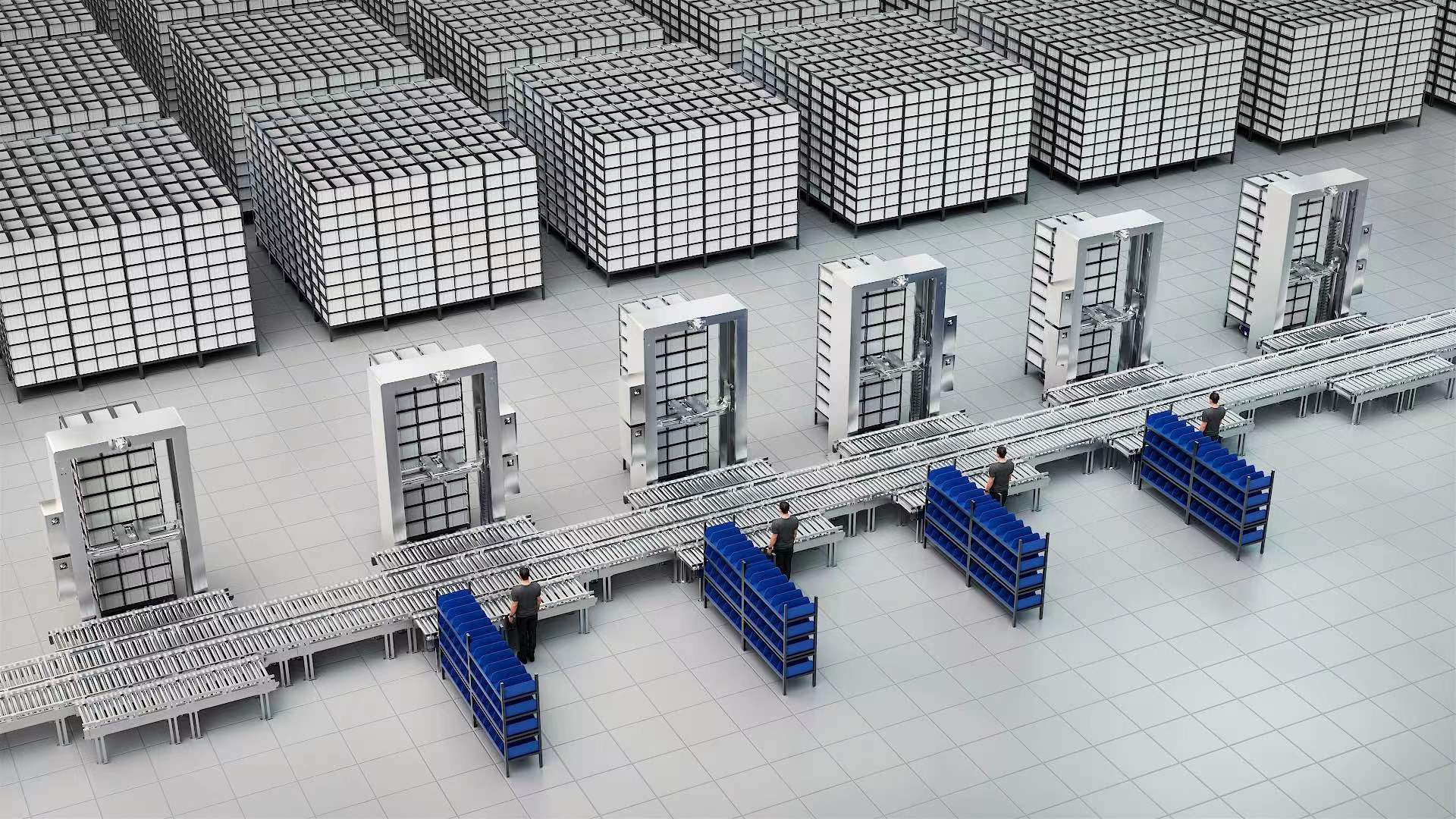

以韓國為例,1萬個工人有437臺機器人,如果中國工業機器人密度與韓國相同,將有1100萬臺機器人,市場潛力可以說非常巨大。但不得不說的是,眾多人看好的國內機器人市場,在國外巨頭參與競爭的情況下,給國內廠商的生存空間并不大。數據顯示,在2015年國內109億元的機器人市場中,國外機器人的份額高達85%,產值達到92.5億元;國產機器人的份額僅為15%,產值約為16.4億元,盡管這已比2014年11%的份額有所提高。

除此之外,機器人產業的國際巨頭在汽車產業密集的華東地區扎根之后,又于2015年紛紛在3C、家電的全球重要生產基地華南地區加快布局,實現了全產業鏈的本土化,范圍涉及了研發、制造、銷售以及服務。

來自中科院自動化研究所的專業人員透露,雖然中科院自動化研究所與機器人的實際控制人中科院沈陽自動化研究所是目前中國最優秀的自動化科研團隊,但他們的技術與國外自動化技術第一梯隊有著巨大的差距,目前全國市場都是由國外機器人所占領,他們生產的機器人市場認可度不高,使用率較低。

不過,在3月14日下午的2015業績網上說明會上,機器人公司總裁曲道奎對此予以了否認。此外,對公司產品的市場占有率情況以及業績增速下滑的具體原因,公司管理層并未做出詳細解釋。

作為行業領軍企業的機器人,2015年實現營業收入16.85億元,而同期德國庫卡公司的年營業收入超過20億美元,日本發那科2015年一季度營業收入已逾60億美元,差距非常明顯。