2015年上半年,80%以上廠商本體業務出現同比增長,但是盈利能力卻不盡如人意,機器人本體業務虧損面高達70%。

為實現我國機器人關鍵零部件和高端產品的重大突破,近日,工信部、發改委、財政部等三部委聯合印發了《機器人產業發展規劃(2016-2020 年)》(以下簡稱《規劃》)。

《規劃》提出,要堅持“市場主導、創新驅動、強化基礎、質量為先”的原則,實現我國機器人產業的“兩突破”、“三提升”,即實現機器人關鍵零部件和高端產品的重大突破,實現機器人質量可靠性、市場占有率和龍頭企業競爭力的大幅提升。

另外,《規劃》還明確了產業發展五年總體目標,形成較為完善的機器人產業體系。技術創新能力和國際競爭能力明顯增強,產品性能和質量達到國際同類水平,關鍵零部件取得重大突破,基本滿足市場需求。

值得一提的是,近幾年,我國出臺了一系列利好機器人產業發展的政策。例如2012年4月,科技部出臺的《智能制造科技發展“十二五”專項規劃》和《服務機器人科技發展“十二五”專項規劃》以及2013年工信部《關于推進工業機器人產業發展的指導意見》。

此后的2015年5月,國務院也印發了《中國制造2025》,部署全面推進實施制造強國戰略,明確了機器人行業屬于9項戰略任務和重點。

據2015年中國機器人產業十三五規劃提出,今后五年中國機器人產業的主要發展方向,包括加強基礎理論和共性技術研究、提升自主品牌機器人和關鍵零部件的產業化能力、推進工業機器人和服務機器人的應用示范、建立完善機器人的試驗驗證和標準體系建設等。

從國家頂層設計到地方規劃,以及產業路線圖,可以說,從2012年以來,我國一系列針對機器人的扶持政策連續密集地出臺,形成了完整的政策體系。與此同時,機器人產業也已上升為國家戰略。

井噴之勢

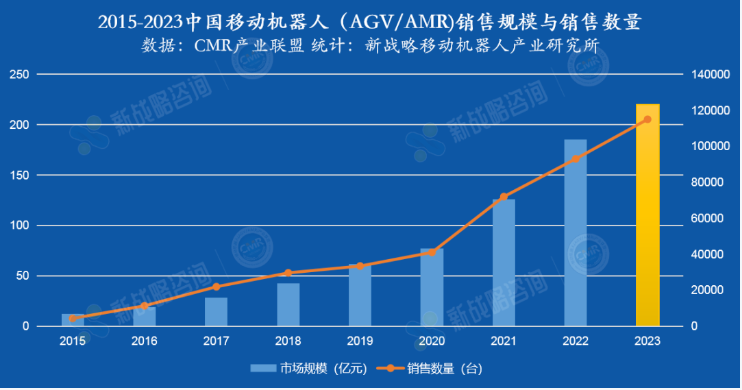

在國家政策紅利的鼎力支持下,我國機器人產業也出現了井噴之勢。近年來,我國機器人市場需求巨大,機器人企業眾多,產量規模大,市場份額也在逐步上升。

據世界機器人聯合會發布的《2014年世界機器人統計數據報告》顯示,到2017年,中國生產使用的機器人總量將由現在的16.2萬部增加到42.8萬部,而北美地區預計總量為29.2萬部,歐洲最大的5個經濟總體預計為34.3萬部,中國將成為世界工業機器人的第一使用大國。

在優品金融研究所研究員望濤看來,我國機器人產業鏈基本成型,關鍵零部件也從無到有,實現了自主生產。

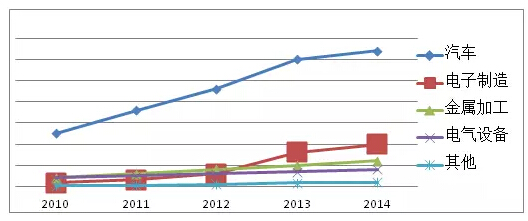

望濤在接受《中國產經新聞》記者采訪時表示,機器人產品結構上直角坐標、SCARA、關節型、并聯機器人都已具備,汽車、電子是機器人使用最多的行業,并迅速向其他行業擴展。

望濤說,從三大核心零部件到各種類型本體,各行業系統集成,以及人才培訓、服務等后市場,我國機器人產業鏈已經初步完善,并涌現出匯川技術(伺服驅動)、沈陽新松(AGV)、成焊寶瑪(汽車焊裝集成)這樣在特定領域具備一定競爭優勢的企業。據新戰略機器人產業研究所顯示,從銷售占比上,國內機器人企業份額從2013年的11%上升至2015年的15%;從產品結構上,2015年上半年,國內多關節機器人銷量位居第二位,同比增長91%;從產品性能上,按日本機器人協會的評測,我國國產多關節機器人已達到日本70%的水平。

核心零部件仍是“瓶頸”

盡管在國家政策的助推下,我國機器人產業發展迅速,然而,面對快速增長的市場需求,我國機器人產業卻存在著“大而不強”的尷尬。

深圳市思格洛投資發展有限公司總經理羅高瞻在接受《中國產經新聞》記者采訪時說,機器人核心部件空心化、應用低端化、主流市場邊緣化是中國機器人行業的典型寫照。

據不完全統計,截至2014年底,我國有70余家上市公司并購或者投資了機器人、智能自動化項目,而我國與機器人有關聯的企業超過了4000家。

然而,令人失望的是,當前,我國機器人企業主要扎堆于中低端,技術水平低,大多為三軸和四軸的機器人。而高端核心技術例如減速機、伺服電機和控制器等大多直接采購國外產品。

新戰略機器人產業研究所統計,2013年中國購買并組裝的3.65萬臺工業機器人,其中外資機器人普遍以高端工業機器人為主,幾乎壟斷了汽車制造、焊接等高端行業領域,占比96%;與之形成鮮明對比的是,國產機器人則處于行業的低端領域,主要應用于搬運和上下料機器人為主。

“從事機器人關鍵路部件、本體研制和系統集成的廠商眾多,但盈利能力、高端市場占有率、關鍵零部件的市場認可程度等方面存在不足,國產機器人的競爭力較低。”羅高瞻對記者說。

“部分地方政府過于注重產業園區建設,對于技術積累、研發能力、市場化的歷程估計不足,重復性投資現象嚴重。”望濤對記者說。

據不完全統計,截至2015年11月,中國在建和已建的機器人產業園超過30個,規劃年產值總計超過4000億元。

“企業規模小而散,量的增長大于質的增長,缺乏核心競爭力。”望濤表示。

據國際機器人協會(IFR)發布的數據顯示,2014年全球70%的工業機器人銷往中國、日本、美國、韓國和德國,其中,中國市場的工業機器人銷售量達5.7萬臺,同比增長56%,約占全球銷量的1/4。中國本土機器人廠商銷售量為1.6萬臺,同比增長78%;國外機器人廠商銷售量為4.1萬臺,同比增長49%。

另有數據顯示,2013年中國工業機器人密度為30臺/萬名產業工人,不足全球平均水平的一半。而韓國(437臺/萬名產業工人)、日本(323臺/萬名產業工人)和德國(282臺/萬名產業工人)。可見,我國與工業自動化程度較高的這些國家相比差距較大。

羅高瞻表示,高端機器人研發需要大量資金及時間的投入,且風險較高,導致廠商扎堆中低端市場,沒有自己的核心競爭力。