【導讀】跨越機器人的痛點與技術壁壘,找準方向然后義無反顧向前沖!

相信關注機器人領域的小伙伴最近肯定看到過這兩條新聞:

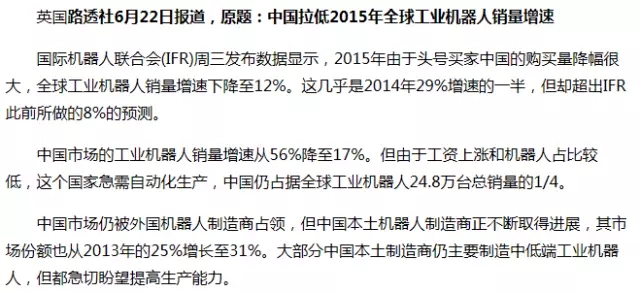

One

Two

如同火熱的仲夏一樣,機器人產業的熱度也一直持續著,機器人成為當前國內最火的產業之一。但是,火熱歸火熱,其背后隱藏著的不足,一樣無法掩飾!

火熱的概念背后卻難掩機器人的三大“痛點”

國內機器人企業多為近五年成立,企業規模較小,多集中在系統集成領域,整機研發能力不足。企業數量多,行業分散,也容易形成‘一哄而上’的局面。

——新松機器人公司研究院院長 徐方

高端產業低端化

今年3月,谷歌機器人AlphaGo戰勝世界頂級圍棋棋手李世石,再次讓機器人、人工智能的概念風靡全球。然而,從機器到機器人,一字之差的背后隱藏著大量技術難關。

畢竟,從機器到機器人,不管是國內還是國外企業,實際上都還有不小的距離。現在工廠的機器手臂、物流機器人等還只能算作是自動化機器,最多只能算是機器人1.0。真正的機器人應該是機器加上人工智能,并融入信息技術和互聯網技術,能夠自我感知、學習、決策,只有這樣才能達到機器人2.0。

但是對于中國機器人產業來說,不僅面臨1.0時代的巨大差距無法縮小,又面臨2.0時代的巨大鴻溝無法跨越。

新松機器人公司研究院院長曾表示,新一代機器人關鍵技術應該包括視覺感知、認知,輕量化的本體以及新興材料的應用,可以適應人機協作場合。另外,在人機交互方面需要有更多自然的交互手段,而不是現在的示教方式。

今年4月26日發布的《機器人產業發展規劃(2016~2020年)》提出,將率先突破弧焊機器人、真空(潔凈)機器人、手術機器人、智能護理機器人、人機協作機器人等十大標志性產品。以手術機器人為例,羅軍向《每日經濟新聞》記者介紹,目前全球微創醫療手術機器人基本被美國達芬奇機器人壟斷。而在國內,手術機器人雖說有所布局,但基本還處于研發階段。”

核心零部件瓶頸

除了高端產品缺乏,我國機器人產品的核心零部件依賴進口的局面仍未改變。控制器、伺服電機、減速機被視為機器人的三大核心零部件,占到機器人成本的70%,這也是制約中國機器人產業的主要瓶頸。

2015年約有75%的精密減速器由日本進口,主要供應商是哈默納科、納博特斯克和住友公司等;伺服電機和驅動超過80%依賴進口,主要來自日本、歐美。以伺服電機為例,雖然國內也是能夠生產的,但是由于機器人用的伺服電機和其他設備的伺服電機也有所不同,機器人上需要高速、高精度、高可靠的伺服電機,目前國產的伺服電機只能滿足焊接機器人的要求。另外,減速器作為連接動力源(13.420,0.18,1.36%)和執行機構之間的中間裝置,用來精確控制機器人動作,傳輸更大的力矩,對機器人的精度影響很大。

關鍵零部件大量依賴進口,導致國內企業生產成本壓力大,比之于外企,國內企業要以高出近4倍的價格購買減速器,以近2倍的價格購買伺服驅動器。

具備人工智能的機器人尚未取得有效進展,高端產品缺乏,核心零部件受制于人。6月16日,在沈陽舉行的機器人TOP10峰會上,工信部副部長辛國斌也直言:“我國機器人產業已出現‘高端產業低端化’的趨勢。”

機器人企業散亂小

現在機器人企業有800多家,機器人園區超過40個。但是在這800多家企業里面,將近一半企業是沒有產品的空牌子。剩下的一半企業里面將近70%~80%是在代理別人的產品,真正能自己生產零部件或機器人產品的企業,國內也就100家企業左右,而且這100家企業在核心零部件方面仍然主要依賴進口。

我國工業機器人生產企業規模普遍偏小。中國電子信息產業發展研究院發布的《中國機器人產業發展白皮書(2016版)》稱,我國九成企業年產值在1億元以下。即使是像新松、埃斯頓這樣的知名企業,與安川、發那科、庫卡等銷售收入均超過百億元的外企來比,仍然偏小。

作為國內最大的機器人產業化基地,沈陽新松機器人財報顯示,2015年的營業收入也僅16.85億元。哈爾濱博實自動化公司營收7.1億。而另一家業內較為知名的南京埃斯頓自動化公司2015年營業收入也僅4.8億,營收還同比下降了5.6%。

與國際機器人巨頭相比,我國機器人規模偏小則更加明顯。今年2月26日,ABB集團高級副總裁蔣海波就曾透露,2015年,ABB僅在華銷售收入就超過330億元。而占據全球機器人減速器壟斷地位的日本納博特斯克公司,在全球已擁有42家子公司,早在2012年,該公司年度合并銷售額就達到140億元人民幣。

如此看來,位居國內營收前列的新松機器人去年營業收入僅約為日本納博特斯克的九分之一,與ABB相比差距則更大。

此前,工信部裝備工業司司長李東曾做過介紹:經初步統計,涉及生產機器人的企業超過了800家。在行業火熱表象背后,部分業內人士也對這種“大干快上”的局面表達了憂慮。辛國斌也在最近的機器人TOP10峰會上直言:“我國機器人產業有投資過剩的隱憂。”

在這場機器人產業“競賽”中,地方政府的補貼政策為企業入局添足了“馬力”。這些政策有的根據企業銷量給予補貼,有的則針對“機器代人”項目。例如,杭州明確,對符合一定“機器代人”條件的單個項目資助金額最高可達2000萬元;煙臺出臺的政策規定,對該市企業研發生產的首臺(套)機器人裝備最高補貼100萬元。

然而,政府補貼在吸引大量企業入局的同時,也導致一些機器人生產企業靠補貼“過日子”,無心在技術上鉆研,甚至頂著機器人概念套取地方政府補貼。在地方政府和企業熱情布局機器人產業的時候,甚至連一位部委高層人士也發出警示:“企業千萬不要被地方政府‘忽悠’,企業也不要‘忽悠’地方政府。

發展機器人產業亟需突破五類關鍵零部件技術壁壘

打破長期依賴進口的局面的關鍵,是技術精研的具體方向:

高精密減速器

通過發展高強度耐磨材料技術、加工工藝優化技術、高速潤滑技術、高精度裝配技術、可靠性及壽命檢測技術以及新型傳動機理的探索,發展適合機器人應用的高效率、低重量、長期免維護的系列化減速器。

高性能機器人專用伺服電機和驅動器

通過高磁性材料優化、一體化優化設計、加工裝配工藝優化等技術的研究,提高伺服電機的效率,降低功率損失,實現高功率密度。發展高力矩直接驅動電機、盤式中空電機等機器人專用電機。

高速高性能控制器

通過高性能關節伺服、振動抑制技術、慣量動態補償技術、多關節高精度運動解算及規劃等技術的發展,提高高速變負載應用過程中的運動精度,改善動態性能。發展并掌握開放式控制器軟件開發平臺技術,提高機器人控制器可擴展性、可移植性和可靠性。

傳感器

重點開發關節位置、力矩、視覺、觸覺等傳感器,滿足機器人產業的應用需求。

末端執行器

重點開發抓取與操作功能的多指靈巧手和具有快換功能的夾持器等末端執行器,滿足機器人產業的應用需求。

未來機器人的研究方向

可預測未來的機器人

Nautilus是一臺能夠根據新聞文章預測未來的超級計算機。它擁有自學能力,接收了可追溯到1940年代的數百萬篇文章的信息。它曾將奧薩馬·本·拉登(OsamaBinLaden)定位在200公里范圍之內。如今,科學家們正嘗試研究它是否能夠預測未來將會發生的事情。

機器人戰士

機器人戰士的開發是人工智能和機器人技術最可怕的潛在應用之一。盡管很多人已經轉向禁止使用所謂的“機器人殺手”,但事實上,人工智能技術不久之后可能就能驅動那種機器人,這多少讓人感到害怕。

精神分裂的機器人

德州大學奧斯汀分校和耶魯大學的研究人員使用名為“DISCERN”的神經網絡來告訴其機器人系統特定的事件。為了模擬多巴胺的過量分泌和名為“超學習”(hyperlearning)的過程,他們告訴該系統盡可能地不要忘記那些事件的細節。研究結果是,該系統表現出了類似精神分裂癥的癥狀,開始將自己代入那些事件當中:它甚至宣稱對一起恐怖主義爆炸事件負責。

引發經濟崩潰的機器人

機器人和算法控制全球各地諸多的重要金融系統和政府系統(比如華爾街的交易),已經不是什么秘密了。但據路易斯維爾大學網絡安全實驗室負責人羅曼·揚波爾斯基(RomanYampolskiy)稱,那些系統的缺陷有可能會在經濟上造成災難性的影響。

會騙人的機器人

在很多情況下,機器人和人工智能系統似乎都很值得信賴,很可靠——它們沒什么理由去說謊或者欺騙人吧?然而,要是有人專門訓練它們那么做呢?喬治亞理工學院的研究人員以松鼠和鳥類的動作來教導機器人如何欺騙別人。據稱,美國軍方對該類技術很有興趣。

機器人戀人

機器人以及驅動機器人的人工智能系統引發了不少倫理道德上的擔憂,如人類或許可以跟機器人伴侶相愛,或者至少能夠跟它性交。目前已經有公司在試圖打造“性愛機器人”,不過這引發了一些人的激烈反對。

懂得求生的機器人

智能系統科學家在瑞士展開過一項實驗,他們讓機器人在一片區域中尋找和爭奪食物。機器人可通過發光來相互通訊,在找到食物來源之后,它們會開始關掉光照,又或者利用光照將競爭者引向食物來源以外的地方。

警方利用人工智能算法來預測犯罪

美國特定城市的警察正在試驗一種人工智能算法,以預測哪些居民未來最有可能犯罪。日立公司早在2015年也公布了一款類似的系統。也許,《少數派報告》(MinorityReport)電影對于未來的講述并非毫無根據的。

基于人工智能的治療

醫療保健是可能最能從人工智能技術獲益的大行業之一。事實上,人工智能已經應用于醫療行業的多個領域,它甚至被用于幫助醫生決定治療方案。然而,萬一人工智能系統遺漏了你的病歷中很關鍵的一個細節,又或者給出了錯誤的建議呢?

自動化的無人機和武器

普通民眾對無人機的使用已經引發了諸多的爭議,更不用說無人機在軍事上的使用了。然而人,讓人可怕的并不是人類可以操控它們,而是它們能夠自動化運作。美國海軍甚至已經使得地面的運輸車在執行任務之前能夠“自動識別目標”。想想要是機器能夠自行辨別誰敵誰友,會是什么樣吧。

【導讀】跨越機器人的痛點與技術壁壘,找準方向然后義無反顧向前沖!

相信關注機器人領域的小伙伴最近肯定看到過這兩條新聞:

One

Two

如同火熱的仲夏一樣,機器人產業的熱度也一直持續著,機器人成為當前國內最火的產業之一。但是,火熱歸火熱,其背后隱藏著的不足,一樣無法掩飾!

火熱的概念背后卻難掩機器人的三大“痛點”

國內機器人企業多為近五年成立,企業規模較小,多集中在系統集成領域,整機研發能力不足。企業數量多,行業分散,也容易形成‘一哄而上’的局面。

——新松機器人公司研究院院長 徐方

高端產業低端化

今年3月,谷歌機器人AlphaGo戰勝世界頂級圍棋棋手李世石,再次讓機器人、人工智能的概念風靡全球。然而,從機器到機器人,一字之差的背后隱藏著大量技術難關。

畢竟,從機器到機器人,不管是國內還是國外企業,實際上都還有不小的距離。現在工廠的機器手臂、物流機器人等還只能算作是自動化機器,最多只能算是機器人1.0。真正的機器人應該是機器加上人工智能,并融入信息技術和互聯網技術,能夠自我感知、學習、決策,只有這樣才能達到機器人2.0。

但是對于中國機器人產業來說,不僅面臨1.0時代的巨大差距無法縮小,又面臨2.0時代的巨大鴻溝無法跨越。

新松機器人公司研究院院長曾表示,新一代機器人關鍵技術應該包括視覺感知、認知,輕量化的本體以及新興材料的應用,可以適應人機協作場合。另外,在人機交互方面需要有更多自然的交互手段,而不是現在的示教方式。

今年4月26日發布的《機器人產業發展規劃(2016~2020年)》提出,將率先突破弧焊機器人、真空(潔凈)機器人、手術機器人、智能護理機器人、人機協作機器人等十大標志性產品。以手術機器人為例,羅軍向《每日經濟新聞》記者介紹,目前全球微創醫療手術機器人基本被美國達芬奇機器人壟斷。而在國內,手術機器人雖說有所布局,但基本還處于研發階段。”

核心零部件瓶頸

除了高端產品缺乏,我國機器人產品的核心零部件依賴進口的局面仍未改變。控制器、伺服電機、減速機被視為機器人的三大核心零部件,占到機器人成本的70%,這也是制約中國機器人產業的主要瓶頸。

2015年約有75%的精密減速器由日本進口,主要供應商是哈默納科、納博特斯克和住友公司等;伺服電機和驅動超過80%依賴進口,主要來自日本、歐美。以伺服電機為例,雖然國內也是能夠生產的,但是由于機器人用的伺服電機和其他設備的伺服電機也有所不同,機器人上需要高速、高精度、高可靠的伺服電機,目前國產的伺服電機只能滿足焊接機器人的要求。另外,減速器作為連接動力源(13.420,0.18,1.36%)和執行機構之間的中間裝置,用來精確控制機器人動作,傳輸更大的力矩,對機器人的精度影響很大。

關鍵零部件大量依賴進口,導致國內企業生產成本壓力大,比之于外企,國內企業要以高出近4倍的價格購買減速器,以近2倍的價格購買伺服驅動器。

具備人工智能的機器人尚未取得有效進展,高端產品缺乏,核心零部件受制于人。6月16日,在沈陽舉行的機器人TOP10峰會上,工信部副部長辛國斌也直言:“我國機器人產業已出現‘高端產業低端化’的趨勢。”

機器人企業散亂小

現在機器人企業有800多家,機器人園區超過40個。但是在這800多家企業里面,將近一半企業是沒有產品的空牌子。剩下的一半企業里面將近70%~80%是在代理別人的產品,真正能自己生產零部件或機器人產品的企業,國內也就100家企業左右,而且這100家企業在核心零部件方面仍然主要依賴進口。

我國工業機器人生產企業規模普遍偏小。中國電子信息產業發展研究院發布的《中國機器人產業發展白皮書(2016版)》稱,我國九成企業年產值在1億元以下。即使是像新松、埃斯頓這樣的知名企業,與安川、發那科、庫卡等銷售收入均超過百億元的外企來比,仍然偏小。

作為國內最大的機器人產業化基地,沈陽新松機器人財報顯示,2015年的營業收入也僅16.85億元。哈爾濱博實自動化公司營收7.1億。而另一家業內較為知名的南京埃斯頓自動化公司2015年營業收入也僅4.8億,營收還同比下降了5.6%。

與國際機器人巨頭相比,我國機器人規模偏小則更加明顯。今年2月26日,ABB集團高級副總裁蔣海波就曾透露,2015年,ABB僅在華銷售收入就超過330億元。而占據全球機器人減速器壟斷地位的日本納博特斯克公司,在全球已擁有42家子公司,早在2012年,該公司年度合并銷售額就達到140億元人民幣。

如此看來,位居國內營收前列的新松機器人去年營業收入僅約為日本納博特斯克的九分之一,與ABB相比差距則更大。

此前,工信部裝備工業司司長李東曾做過介紹:經初步統計,涉及生產機器人的企業超過了800家。在行業火熱表象背后,部分業內人士也對這種“大干快上”的局面表達了憂慮。辛國斌也在最近的機器人TOP10峰會上直言:“我國機器人產業有投資過剩的隱憂。”

在這場機器人產業“競賽”中,地方政府的補貼政策為企業入局添足了“馬力”。這些政策有的根據企業銷量給予補貼,有的則針對“機器代人”項目。例如,杭州明確,對符合一定“機器代人”條件的單個項目資助金額最高可達2000萬元;煙臺出臺的政策規定,對該市企業研發生產的首臺(套)機器人裝備最高補貼100萬元。

然而,政府補貼在吸引大量企業入局的同時,也導致一些機器人生產企業靠補貼“過日子”,無心在技術上鉆研,甚至頂著機器人概念套取地方政府補貼。在地方政府和企業熱情布局機器人產業的時候,甚至連一位部委高層人士也發出警示:“企業千萬不要被地方政府‘忽悠’,企業也不要‘忽悠’地方政府。

發展機器人產業亟需突破五類關鍵零部件技術壁壘

打破長期依賴進口的局面的關鍵,是技術精研的具體方向:

高精密減速器

通過發展高強度耐磨材料技術、加工工藝優化技術、高速潤滑技術、高精度裝配技術、可靠性及壽命檢測技術以及新型傳動機理的探索,發展適合機器人應用的高效率、低重量、長期免維護的系列化減速器。

高性能機器人專用伺服電機和驅動器

通過高磁性材料優化、一體化優化設計、加工裝配工藝優化等技術的研究,提高伺服電機的效率,降低功率損失,實現高功率密度。發展高力矩直接驅動電機、盤式中空電機等機器人專用電機。

高速高性能控制器

通過高性能關節伺服、振動抑制技術、慣量動態補償技術、多關節高精度運動解算及規劃等技術的發展,提高高速變負載應用過程中的運動精度,改善動態性能。發展并掌握開放式控制器軟件開發平臺技術,提高機器人控制器可擴展性、可移植性和可靠性。

傳感器

重點開發關節位置、力矩、視覺、觸覺等傳感器,滿足機器人產業的應用需求。

末端執行器

重點開發抓取與操作功能的多指靈巧手和具有快換功能的夾持器等末端執行器,滿足機器人產業的應用需求。

未來機器人的研究方向

可預測未來的機器人

Nautilus是一臺能夠根據新聞文章預測未來的超級計算機。它擁有自學能力,接收了可追溯到1940年代的數百萬篇文章的信息。它曾將奧薩馬·本·拉登(OsamaBinLaden)定位在200公里范圍之內。如今,科學家們正嘗試研究它是否能夠預測未來將會發生的事情。

機器人戰士

機器人戰士的開發是人工智能和機器人技術最可怕的潛在應用之一。盡管很多人已經轉向禁止使用所謂的“機器人殺手”,但事實上,人工智能技術不久之后可能就能驅動那種機器人,這多少讓人感到害怕。

精神分裂的機器人

德州大學奧斯汀分校和耶魯大學的研究人員使用名為“DISCERN”的神經網絡來告訴其機器人系統特定的事件。為了模擬多巴胺的過量分泌和名為“超學習”(hyperlearning)的過程,他們告訴該系統盡可能地不要忘記那些事件的細節。研究結果是,該系統表現出了類似精神分裂癥的癥狀,開始將自己代入那些事件當中:它甚至宣稱對一起恐怖主義爆炸事件負責。

引發經濟崩潰的機器人

機器人和算法控制全球各地諸多的重要金融系統和政府系統(比如華爾街的交易),已經不是什么秘密了。但據路易斯維爾大學網絡安全實驗室負責人羅曼·揚波爾斯基(RomanYampolskiy)稱,那些系統的缺陷有可能會在經濟上造成災難性的影響。

會騙人的機器人

在很多情況下,機器人和人工智能系統似乎都很值得信賴,很可靠——它們沒什么理由去說謊或者欺騙人吧?然而,要是有人專門訓練它們那么做呢?喬治亞理工學院的研究人員以松鼠和鳥類的動作來教導機器人如何欺騙別人。據稱,美國軍方對該類技術很有興趣。

機器人戀人

機器人以及驅動機器人的人工智能系統引發了不少倫理道德上的擔憂,如人類或許可以跟機器人伴侶相愛,或者至少能夠跟它性交。目前已經有公司在試圖打造“性愛機器人”,不過這引發了一些人的激烈反對。

懂得求生的機器人

智能系統科學家在瑞士展開過一項實驗,他們讓機器人在一片區域中尋找和爭奪食物。機器人可通過發光來相互通訊,在找到食物來源之后,它們會開始關掉光照,又或者利用光照將競爭者引向食物來源以外的地方。

【免責聲明】所刊原創內容之本文僅代表作者本人觀點,與新戰略機器人網無關。新戰略機器人網站對文中陳述、觀點判斷保持中立。本網轉載自其它媒體的信息,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

【版權聲明】凡本網注明“來源:xzl機器人”的所有作品,著作權屬于新戰略機器人網站所有,未經本站之同意或授權,任何人不得以任何形式重制、轉載、散布、引用、變更、播送或出版該內容之全部或局部,亦不得有其他任何違反本站著作權之行為。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。轉載、散布、引用須注明原文來源。