摘要

一個缺少德國庫卡的美的集團,可能只會在未來的五到十年少一個增長點,但是一個缺少中國市場的庫卡集團,會死。孰輕孰重,不言而喻。從這個角度而言,美的集團跟庫卡達成的妥協,并不能說交出的是一份令人滿意的答卷。如果把美的和庫卡的聯姻比作一曲雙人舞,那么美的集團無疑是帶著鐐銬和鎖鏈在跳舞。

附帶條件的公告

一、公司沒有與庫卡集團簽署控制協議,促使庫卡集團退市或對庫卡進行重組的意愿。

二、公司支持庫卡集團監事會及執行管理委員的獨立性,并保持庫卡集團融資策略的獨立性。

三、公司尊重庫卡集團的品牌及知識產權,并準備訂立隔離防范協議承諾保密其商業機密和客戶數據,以維持庫卡與其客戶及供應商的穩定關系。

四、公司尊重庫卡集團員工、員工委員會及工會的權利。公司承諾并明確表示不會促使現有全球員工人數改變、關閉基地或有任何搬遷行動的發生。

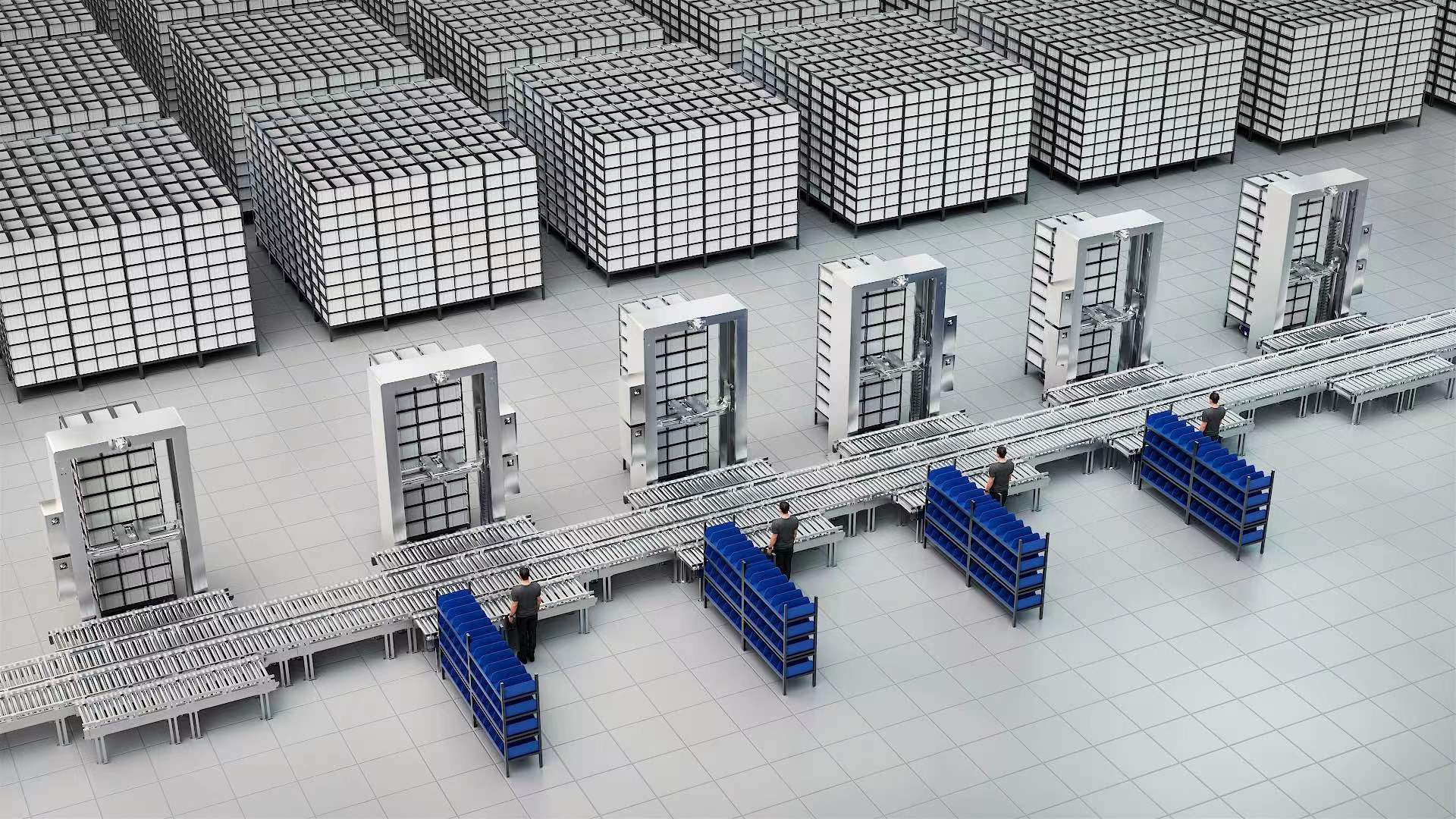

五、公司支持庫卡集團的戰略計劃,包括進一步拓展中國市場和工業4.0業務。另外,公司支持庫卡增加研發人員及擴展現有科研設施,并致力加深與庫卡在物流自動化及服務機器人等業務的合作。

從今年的5月18日開始,美的集團就擬以每股115歐元,總金額不超過40億歐元(折合人民幣約292億元)要約收購德國工業機器人公司庫卡,將對庫卡的持股比例從13.5%提升至30%以上。

公告點評

現在從美的集團的公告來看,庫卡從此打開中國市場的巨大空間是非常有可能的,但是美的集團能否借助庫卡的技術進一步提升自動化產業產品和服務,就很難說了。按照公告的內容,美的集團不但沒有簽署控制協議,還準備訂立隔離防范協議承諾保密庫卡集團的商業機密和客戶數據,甚至明確表示不會促使現有全球員工人數改變、關閉基地或有任何搬遷行動。如果這些公告完全屬實無誤,這與此前北京第一機床廠收購科堡公司的協議,完全不同。

美的集團投入的接近300億人民幣是什么概念?

中國創業板的機器人第一股新松集團6月30日的收盤價為25.39元,流通股為13.9億股,總市值大概也就是在300億這個級別,美的集團購買的30%庫卡集團的股份意味著什么呢?意味著美的集團幾乎可以用同樣的錢買下新松集團的全部流通股,或者再造一個中國機器人行業的第一,給中國本土增加大量的機器人行業就業崗位。

但是很遺憾,這次美的集團的投資看起來更像是一次財務上的投資,而不是一個戰略性引進技術敲開機器人制造行業的投資。

這同時也隱含了一個金融方面的隱患,那就是美國與歐洲的股市現在都處于相對高位,美的集團以一個相對高的股價去收購庫卡,一旦將來出現歐美股市出現大幅下跌,這筆收購將會對美的集團的財務造成很大的影響。

5月18日美的集團公告稱,公司意圖以每股115歐元,將對庫卡的持股比例從13.5%提升至30%以上。而在今年2月,美的宣布增持庫卡股份至10.2%的時候,庫卡的股價還只有72歐元。這也就意味著,美的此番的收購溢價竟接近60%,可以說是頗為慷慨。美的5月18日宣布收購庫卡之后,股價大幅飆升美的宣布收購庫卡的消息一出,庫卡股價立馬飆升34%,達到了驚人的112.7歐元。這一數據已經基本與美的的收購價持平。

美的黯然傷神的一場狂想曲!

歷史上每次發達國家想對發展中國家傾銷產品的時候,無一不是打著自由貿易的旗號要求發展中國家開放國內市場,而像中國的企業想遵循自由貿易的原則去收購發達國家的高精尖企業,則總會面臨著并不自由的重重壁壘,不管是技術層面還是法律層面。

一些德國及歐洲官員此前就非常擔憂,這一交易將使德國部分最關鍵的技術落入我們中國人之手,因為庫卡集團自身的技術更多的是來自于DLR(Deutsches ZentrumfrLuft-und Raumfahrt,簡稱DLR),即總部位于科隆的德國宇航中心。

德國經濟部長加布里爾(Sigmar Gabriel)甚至公開呼吁歐洲設立安全條款,阻止外商收購擁有帶領經濟未來走向成功的戰略性技術的企業。歐盟數字經濟委員厄廷格也呼吁其他大股東考慮德國或歐洲公司的收購要約。

據德媒報道,德國經濟部分別與西門子、ABB公司以及德國汽車制造商大眾就此事接觸過,但是西門子表示興趣不大,大眾也因為在華銷售市場巨大而顯得遲疑,最后,美的才得以實現收購庫卡30%的目標。

畢竟,現在能一下拿出40億歐元的歐洲企業,也沒有多少個了。

此前在收購的時候,就有不少聲音說美的集團顯然是想重復當年北京第一機床廠收購德國科堡的成功案例。

北京第一機床廠收購德國科堡后,一沒有空降管理層,二沒有抽空公司的技術和人才,三沒有將工廠搬回中國,反而給予科堡很高的自主決策權主管財務、人力資源,生產、制造、技術,銷售、市場的都是德國人,而唯一的中國人負責整個公司的協調。

通過這種方式,中資企業獲得了相關技術,德國公司則獲得了中國市場。不僅德國科堡重獲新生,北京第一機床廠在收購科堡公司的3年后,銷售收入也達到收購前的3倍。

另外,一位在德國的業內人士也向筆者表示,由于美的的國際并購策略欠缺成熟,對行業了解不深,導致對庫卡集團的估值偏高,在加大自身成本的同時,也抬拉了中國公司未來在德國并購的行情。而且由于美的“技術型公司”形象并不清晰,未來在整合公司發展方向上,可能面臨很大挑戰。

但是,一次成功的收購能被再一次模仿嗎?很難說,因為當年北京第一機床的收購包含了此次美的集團并沒有拿下的技術轉讓協議。

美的騎虎難下但又不得不下

按照中科大風云學會研究員郭曉明在《美國生產率負增長與全球經濟碎片化》一文中的觀點:“提高生產率,需要科技創新。科技產業化,需要全球大市場。歷史上工業革命,無不需要全球市場背書。科技產業有規模經濟特點,生產一千個產品是一個發明,生產一千萬個產品也可以是同一個發明,但后者每個商品的研發成本只是前者的萬分之一。科技成分越高,研發成本越高,需要的市場也越大。”而現在,全球最大的一個市場,無疑是有著13億人口和巨大購買力的中國市場。

而中國由于巨大的市場需求導致的批量化大生產,所以能迅速地降低單價,單價以降低又能擴大市場的需求,擴大的市場又能夠為下一代技術提供支撐,這樣就會成為一個越來越有優勢的正循環。

機器人市場也是一樣的道理,現在需要機器人進行生產的國家,都是人力資源成本相對較高的國家,例如歐美或者日本,還有人力資源價格也在慢慢往上漲的國家,例如中國。別的一些發展中國家像印度和越南之類,本來的人力成本就低于機器生產成本,所以對機器人的需求并不強烈,反而會排斥機器進行生產,因為那會奪走民眾的工作機會。說白了,現在工業機器人市場的情況就是,富國市場飽和,窮國買不起也不需要機器人。如果庫卡想沖出紅海,那就只剩下中國這個市場了。

一個缺少德國庫卡的美的集團,可能只會在未來的五到十年少一個增長點,但是一個缺少中國市場的庫卡集團,會死。孰輕孰重,不言而喻。從這個角度而言,美的集團跟庫卡達成的妥協,并不能說交出的是一份令人滿意的答卷。

海外并購宜借鑒“均勢制衡”戰略

中國經濟需要轉型,這注定了中國不單需要扎扎實實獨立自主研發的企業,同時也需要另一些有足夠現金流的企業,去收購國外高端領域的技術型企業,但是對于收購的時機和收購策略的實施,絕大部分中國企業還略顯稚嫩。

中國現在的產業鏈條是逐步從中低端制造業向中高端制造業拓展,而中高端制造業在這幾十年來一直主要由日德的企業把持著,從企業戰略層面而言,只要任何有志于進行技術升級的企業,外國的中高端企業都是可能的競爭對手,給對手仁慈和妥協,就是對自己的傷害。

中國企業能夠吞下這些已經在各自領域深耕數十年企業的最好機會,就在于其自身發展的瓶頸,并疊加資本主義周期性的金融股災中。像這次英國退歐造成金融大動蕩,本應該是一個極好的借口去壓低庫卡的收購價,迫使德國的管理層接受更嚴苛的條件,甚至從商業并購的角度,應該試探性地向同類的英國企業進行接觸,就不至于使自己置于一個被動的境地。

英國在歐洲大陸進行了數百年的“均勢制衡”外交政策,同樣適用于未來中國企業在歐洲的并購,隨著歐盟的分裂傾向越來越明顯,歐洲的共同市場一定會進一步萎縮,越來越小的市場,將無法給技術層次越來越高的中高端制造業公司提供生存土壤。

這時誰能夠越早得到中國企業的協助,就會在日后獲得越大的競爭優勢,時間和主動權都在中國的企業這一邊,而不在歐洲的企業。

出海并購的中國企業應該好好利用自己掌握的主動權,去為國家和企業的產業升級做更長遠的規劃。

好消息是,有一些中國企業正準備抓住這樣的好時機。英國公投之后,對于海外市場并購和投資,復星國際董事長郭廣昌表示,復星今年將多看一些歐洲,尤其是英國的機會;華為也已經確認,將繼續推進在英國的一筆10億英鎊投資。