行業終有一天會發生洗牌。由于機器人所涉及的領域眾多,融合了材料、傳感、人工智能、移動等多種技術,一些原本可能是用戶的企業也在憑借某一方面的技術優勢轉而生產機器人,從用戶變成了競爭對手,這就是使得競爭不僅限于現有的機器人廠商,甚至還有不知何時會闖進來的“顛覆者”。因此,要想做到不被淘汰,必須要形成自己的技術優勢,打造自己最核心的競爭力。

2016年7月6-9日,第五屆中國國際機器人展覽會(CIROS2016)在上海國家會展中心隆重舉行,緊扣“智慧、品質、高效”的主題,力促制造業與應用企業更廣泛的合作。本次展覽會規模3.8萬平方米,共有來自13個國家320余家企業參展,展會上觀眾爆滿,隨處可見行業人士或專注于機器人的運作,或與參展商認真討論機器人產品性能。下面小編整合了此次展覽會上最受賓客青睞的十樣機器人產品,并加以介紹。

安川MOTOMAN-HC10

安川的MOTOMAN-HC10是一款針對人機協作的小型工業機器人,在安全性的保障上有較為出色的表現,解決了工業機器人需配備安全光柵從而加大設備投入的問題,同時,也是一臺面向普通技工的簡易操作機器人。

安川MH5F

安川的MH5F工業機器人是一款通用型輕負載機器人,廣泛用于3C行業,引領工業自動化。

KUKA KR 3 AGILUS機器人

KR 3 AGILUS機器人采用6軸輕量設計,最大負載3kg,最大工作范圍541mm,重復精度±0.02mm。KUKA一位工程師表示,此應用可精準的識別鍵盤每個角度力量反饋,機械手頂端裝有力矩傳感器,鍵盤的每個按鍵有五個點會被依次識別。擴展應用上還可以測試產品大的疲勞壽命。

新松拋光打磨機器人

新松的拋光打磨機器人主要用于3C行業,根據工件三維模型自動化生成打磨軌跡,輔助新松機器人智能力控感知調整系統,顯著減少人工智能示教工作量。

新松柔性多關節機器人

新松柔性多關節機器人是國內首臺7自由度協作機器人,具備快速配置、牽引示教、視覺引導、碰撞檢測等功能,具備高負載及低成本的有力優勢,滿足用戶對于投資回報周期短及機器人產品安全性、靈活性及人機協作性方面的需求。

GSK RMD系列碼垛機器人

GSK RMD系列碼垛機器人廣泛應用于飲料、乳業、食品、啤酒、石化、藥品、建材等生產線上,能進行搬運、拆裝、擺放等工序。

ESTUN碼垛機器人廣泛用于面粉、飼料、化肥、化工、食品、飲料、家電、日化等領域,具有速度快、操作簡單、靈活的特點。

埃斯頓ER170/220點焊機器人

南京埃斯頓機器人工程有限公司的ER170/220點焊專用工業機器人臂長2.6米,采用高低速慣性交流伺服電機,具有高速、靈敏、精準的特性。

OTC焊接業機器人

OTC工業機器人的SYNCHRO-FEED焊接接法解決飛濺問題,能夠大幅度降低飛濺(最大降低78%),即便是厚板也能實現超低飛濺的同時得到充分熔深。

上圖為一款針對壓縮機智能制造的工業機器人,采用RFID信息采集,集成緊密測量智能機器人精密裝配,自動輸送等技術,能夠實現裝配過程數據實時顯示與分析。

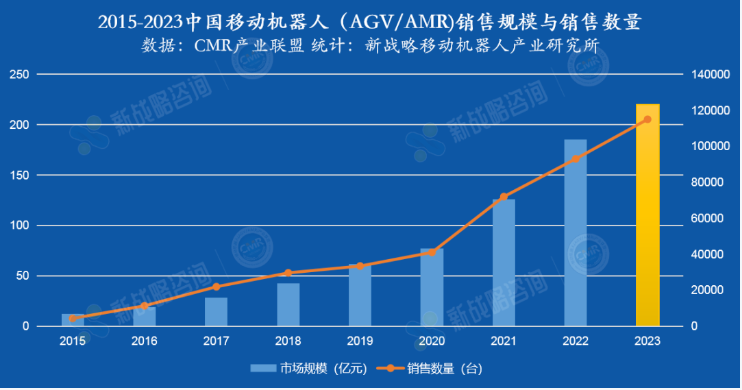

工業機器人作為“智能制造”的主力軍,其產業發展已成為衡量一個國家科技創新和制造業水平的重要標志。近幾年來,機器人在我國越來越受到政府、企業、金融機構等各方面的重視。

伴隨著國家政府的鼎力支持,國內許多制造廠商已經開始在生產線上投入工業機器人。2010年以后,我國機器人裝機量逐年遞增,2015年,中國共計購買工業機器人6.8萬臺。

隨著人工智能技術與新一代信息網絡技術的加速滲透、亞洲地區市場需求的快速擴張,全球機器人產業正呈現出新的發展態勢。國內外機器人廠商已經開始加緊進行新一輪的產業布局,以搶占機器人技術及產業發展的下一個制高點。自此,機器人產業將顯現出“百家爭鳴”的態勢。

展會觀點

新松研究院院長徐方:新一代機器人需要三項重要的技術:移動技術、視覺技術和傳感技術。有了良好的移動技術,機器人行走才能更方便;而視覺技術和傳感技術可以使得機器人在行走中更加精準,也更加安全。

ABB機器人業務中國區總裁李剛:未來的機器人需要通過物聯網實現互聯互通,這樣可以實現對機器人的遠程監控和診斷,及時把握其運行狀況。他同時指出,目前ABB已經有5000臺機器人進行了聯網,通過遠程監控及時發現了運行中的問題,幫助客戶降低了成本。。

發那科上海公司總經理錢暉:人工智能的發展對于機器人來說無疑是一次巨大的變革。與人工智能進行融合后,機器人會變成什么樣,大家都說不清楚。發那科已經在人工智能、神經元方面投入了巨大力量,以期能夠持續保持領先。

庫卡機器人德國CEO 斯特凡:我認為工業機器人與服務機器人之間并不存在太多的協同效應。服務機器人也分為兩種,一種是專業性的服務機器人,如割草機器人、送餐機器人等,所從事的是一種單一的工作,其與工業機器人之間有著更多的聯系——某種程度,這類機器人也可以看做是一種協作機器人;另一種是家用型服務機器人,如教育機器人、養老機器人等,因為其應用場景各不相同,因此與工業機器人之間并沒有太多協同性。