協作型機器人成風口

機器人本身就是一個明星產業,隨著技術的發展,產業需求也在不斷變化。那么,誰是機器人領域下一個風口呢?在會上,記者找到了答案,那便是協作型機器人。

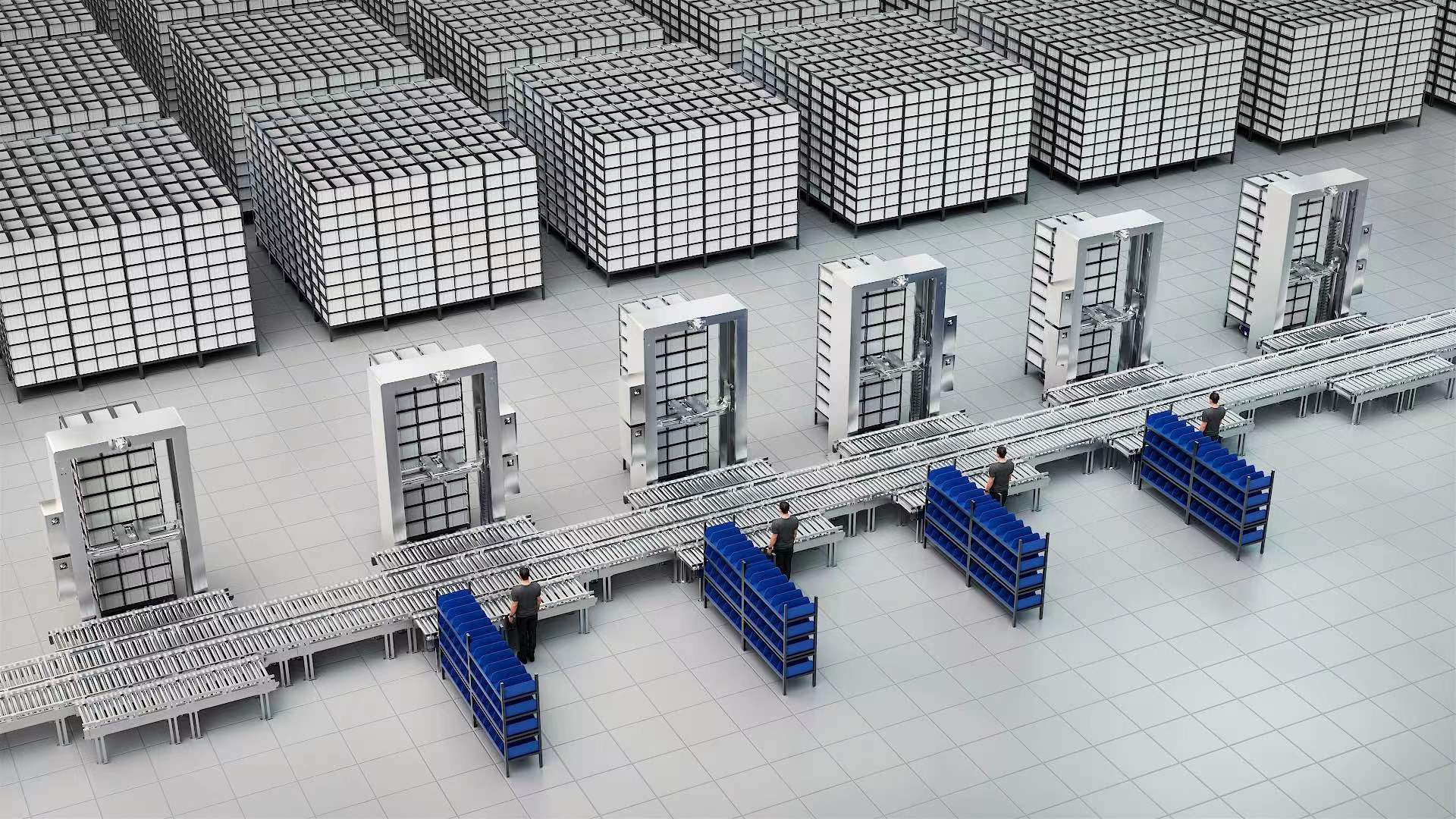

協作型機器人又名人機協同作業機器人,旨在引導或輔助人類實現特定作業任務,在降低人類勞動負擔的同時還能夠感知人類的偏差操作并及時糾正。其柔性化程度更高,相比傳統汽車中產業應用的體型大、重型的機器人,協作型機器人具備工序輕量化、小型化、精細化的特點,能夠滿足未來消費電子產業對機器人的供應需求和要求;另外,人機協作機器人提升了感知能力,可以通過被示范訓練來學習執行各類任務,可對其程序和算法進行編程,并進行可視化操作,為開拓新應用領域打下必要基礎。

協作型機器人目前正處于市場推廣階段,未來此類機器人將主要適用于增長快速的電子行業,滿足其柔性化、靈活性、高精度的作業要求。美國著名協作型機器人制造商RethinkRobotics中國區市場經理劉光榮告訴《中國電子報》記者,自進入中國市場以來,該公司產品Baxter和Sawyer的銷量超出了預期。RethinkRobotics也對中國市場充滿信心,尤其是迅猛發展的3C電子制造領域。

記者了解到,目前研發協作型機器人的企業分成三類:一是擁有核心技術的創新型企業,例如丹麥UniversalRobots的UR系列機器人和美國RethinkRobotics的Baxter和Sawyer協作機器人;二是傳統工業機器人巨頭,比如ABB的YuMi協作機器人和庫卡的LBRiiwa智能工業工作助理等;三是互聯網企業,比如谷歌、亞馬遜等,這些類型企業大都具備核心技術、大量業內資源、以及資本運作等優勢。

中國企業看到超車機會

記者了解到,協作型機器人體現了機器人發展最新趨勢:小型、輕量化、高度集成等,不但更能適應業內對機器人柔性化和感知能力等方面提出的要求,而且把人類的靈活性、適應性和解決問題的能力與機器人的力量、耐久性和動作的準確性結合起來,為生產裝配環節帶來模式創新,這讓中國的企業看到了“擺脫跟隨者角色”的機遇。

北理工智能機器人研究所副所長黃遠燦表示,國外巨頭在核心零部件積累了多年的經驗和技術,具有壟斷地位,我們處于追趕者的角色,占領制高點難度較大。從投資和產業發展的角度,我們可以換個思維去思考,如何去彎道超車,我們需要看到行業的新興領域。例如,機器人在汽車領域應用非常廣泛和成熟,但是在電子行業由于市場需求的多樣性,對人機協作的需求更高。

另外,未來工業4.0時代,智慧工廠里的生產線柔性化程度更高,機器人需要與人協同共享一個工作空間,因此,人機協作機器人有望成為機器人領域下一個增長點,我國企業需要好好把握。

“協作機器人將用到很多先進技術,其中包括機器視覺技術,這將有助于國內企業切入機器人產業上游環節,提升附加值。”賽迪顧問裝備產業研究中心總經理張凌燕向《中國電子報》記者強調。

據介紹,機器視覺技術是用機器代替人眼來做測量和判斷,主要用計算機軟件來模擬人的視覺功能,從客觀事物圖像中提取信息進行處理并最終用于實際檢測、測量和控制工作。從市場需求來看,世界機器人數量逐年遞增,機器人數量規模的增加同時也在拉動對機器視覺功能的需求;從技術層面來看,近年來我國機器視覺行業的專利數量快速增加,將推動機器視覺技術向更高精度、更高要求方向發展。由于機器視覺技術主要依靠的軟件服務、半導體芯片和傳感器等硬件產品已經在我國已具備良好的發展基礎,從而有助于國內企業快速進入產業鏈上游開發環節,而且對于加快制造業轉型升級,提高生產效率,實現制造過程的智能化和綠色化發展具有重要的意義。

國內的協作機器人

新松多關節機器人

在2015年工博會上,以機器人及自動化技術為核心,致力于科學化高端智能裝備的高技術企業新松,重點發布的了新松柔性多關節機器人是國內首臺7自由度協作機器人,這個機器人具備快速配置、牽引示教、視覺引導、碰撞檢測等功能,具備高負載及低成本的有力優勢,滿足用戶對于投資回報周期短及機器人產品安全性、靈活性及人機協作性方面的需求。新松柔性多關節機器人特別適用于布局緊湊、精準度高的柔性化生產線,滿足精密裝配、產品包裝、打磨、檢測、機床上下料等工業操作需要。相較于市場上出現的同類七自由度協作機器人產品,基于自主研發技術,新松七自由度協作機器人在負載或成本上都優于同類產品。

啟帆研發的雙臂機器人

山思躍立雙臂協作機器人

雙臂協作機器人“WEE”采用全方位動態補償控制,使得機器人可以以較高精度跟蹤復雜軌跡;具有力控制模式,使機器人可以完成復雜的接觸操作,并通過力保護模式與人類在狹小空間安全共存。“WEE”還可以根據應用需求配置關節個數,降低成本且應用更加靈活、柔軟。目前此款機器人技術成熟,可實際應用,具有廣闊的市場前景。