中國制造先看智能裝備,智能裝備先看機器人

《中國制造2025》行動綱領直指未來十年的投資機會,最直接的投資機會來自于智能裝備,智能裝備則看機器人、高檔數控機床,另外大飛機、航空發動機等也很重要。本文作為開篇重點解析機器人板塊。

中國制造2025的想法何來?國內已經在21世紀前十年成功躋身全球制造大國,但是離強國還差很遠。各個國家都在轉型,中國轉型的出路在制造業。2014年3月習主席訪德,提到學習德國工業4.0戰略;10月李總理訪德發布《中德合作行動綱要》,宣布中德工業4.0戰略合作。

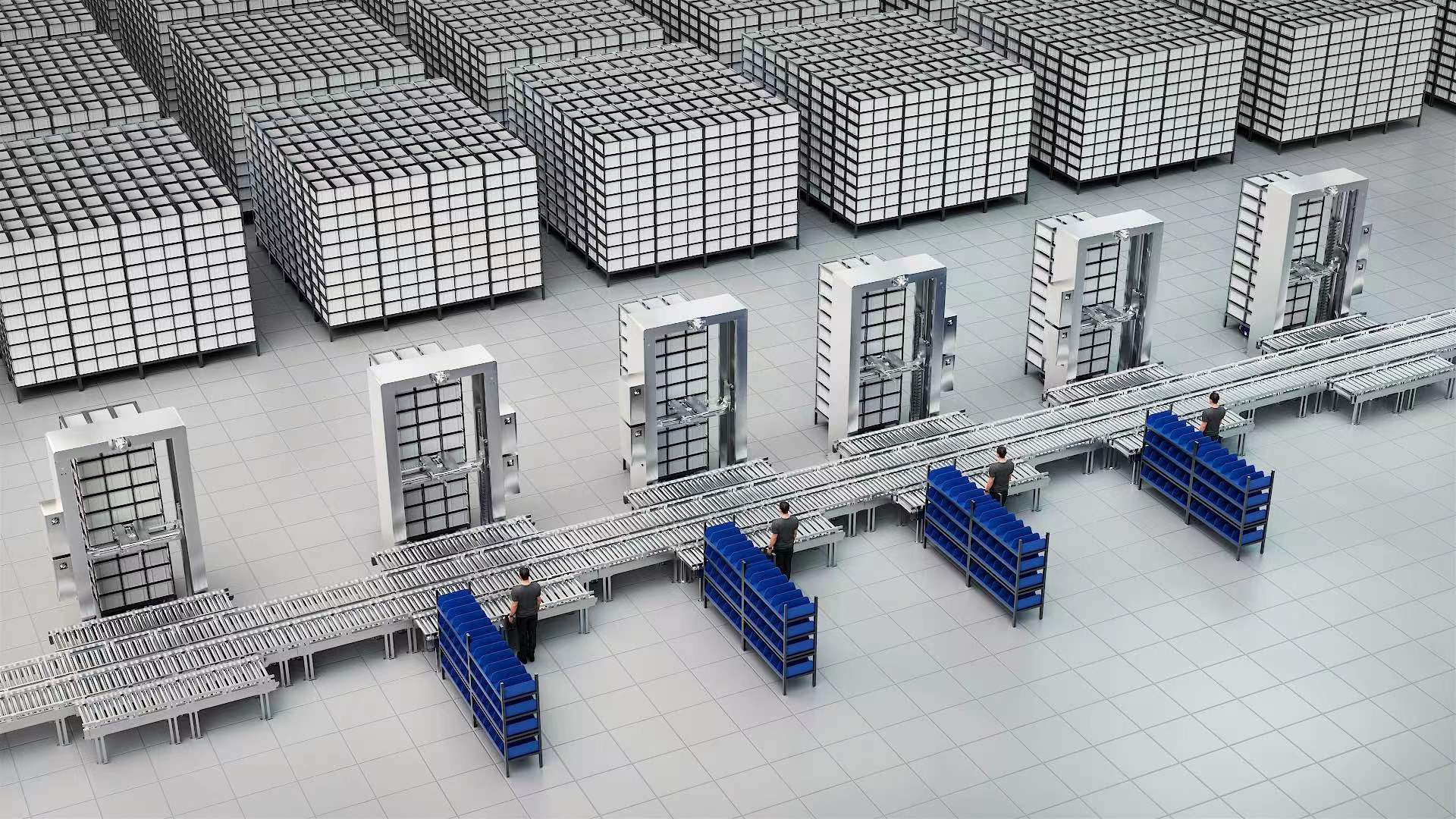

“工業4.0”——德國的國家戰略。“工業4.0”寫入德國《高技術戰略2020》,作為十大未來項目之一成功上升到國家戰略水平。德國工業4.0有兩個核心,一個是互聯,第二是集成。共包含三大主題:智能工廠、智能生產、智能物流。

中國國家戰略有何主要區別?1)制造業基礎起點不同,這是我國的劣勢。2)中國市場遠比德國廣闊,這是我國的優勢,也是中德合作的基礎。

全球機器人市場格局和國內機器人市場概況

機器人大致大類:工業機器人、服務機器人。工業機器人增速快,主要來自于亞洲;服務機器人中個人/家用機器人人增速快,專業機器人增速慢。地域上看,日歐美三分天下:四大機器人企業巨頭日本占其二,德國、瑞士各一家,美國是工業機器人鼻祖,近年開始發力。中國要想在全球機器人市場占有一席之地,需勤加修煉創新內功,堅持技術驅動。

國內機器人的需求來自產業升級、機器換人、工況需求和人口結構:1)國內多領域自動化依賴程度日益增加。2)勞動力成本提高,機器換人潛力大。3)惡劣作業環境下的現實需求。4)老幼人口占比不斷加大,服務機器人作用凸顯。

政策暖風助力機器人騰飛:從今年政府報告提出“中國制造2025”,到各部委印發有關推進機器人產業發展的文件通知,同時地方政府大力投資,國內產業園數量再攀新高。

產業現狀:1)我國機器人起步晚占比小。2)核心零部件依賴進口。3)我國機器人擁有量小,增速快。

如何投資機器人主題?結合行業屬性進行產業鏈的投資

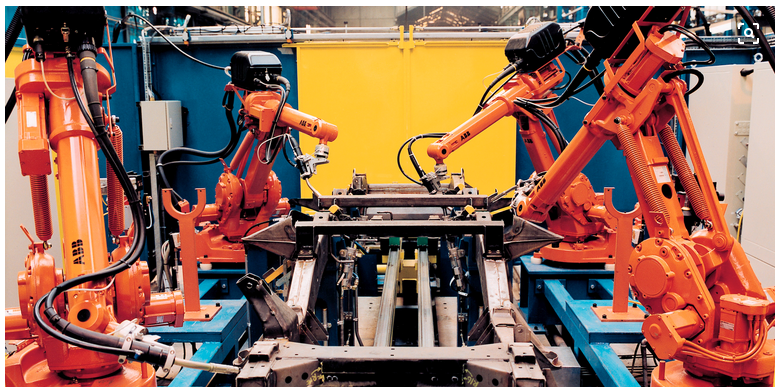

我國機器人下游行業中,工業機器人在汽車、家電行業發展快,服務機器人在醫藥領域的應用值得期待。產業鏈包括,關鍵零部件、機器人本體和系統集成。

近三年涌起機器人板塊投資熱潮,15年尤其是大年。就未來機器人投資的看法,主要包括,1)抓住多業務發展的龍頭型公司,有效平衡業績風險。2)傳統業務和新興業務有望共振的公司。3)仍然有并購預期的相對小市值公司。

產業鏈上看A股投資:1)全產業鏈布局的上市公司,看好機器人、新時達、巨輪股份。2)重點在上游布局核心部件生產的企業,重點關注匯川技術、上海機電。3)加大機器人本體研發、重點拓展下游應用的公司,建議關注博實股份、亞威股份、科遠股份。4)集中于系統集成的國內企業,看好慈星股份。

風險提示:“中國制造2025”影響不及預期,制造業轉型不及預期

《中國制造2025》行動綱領直指未來十年的投資機會,是一個大主題。這個大主題的投資路線圖如下:

1、九大戰略任務和重點中尋找投資機會。1)其中兩化深度融合,核心關注智能裝備和產品、制造過程智能化:高檔數控機床、工業機器人、增材制造裝備等。2)其中重點領域的突破發展,核心關注信息技術和高端裝備:新一代信息技術看集成電路和工業軟件;高端裝備重點關注高檔數控機床(機床和增材制造)、機器人(工業機器人、特種機器人、服務機器人、關鍵零部件及系統集成)、航天航空及海工裝備等。

2、行動綱領列出2020年和2025年制造業主要指標,字面上的理解指向3D打印、高檔數控機床等。

3、綱領還列出五個工程專欄,最核心看高端裝備創新工程中提到的一批產業化專項、重大工程,重點關注大飛機、航空發動機及燃氣輪機、高檔數控機床、海工裝備等。

可見,中國制造2025的投資機會最直接來自于智能裝備,智能裝備看什么?看機器人、高檔數控機床,另外大飛機、航空發動機等也很重要。

本文重點解析機器人板塊,隨后對高檔數控機床(3D打印)進行投資機會的探討,進而再把工業軟件、自動化生產線等智能工廠的概念包裝進來。然后我們再對其他高端裝備包括航空航天、海工裝備等進行逐一掃描。

作為開篇,我們還是需要回顧中國制造2025這個行動綱領出爐的始末,這的確誕生在當前這個特殊的時代背景之下,而新一屆領導人顯然意識到了這一點,并且在和德國等國家的交流中受到了啟發,從而確立了中國制造奔向強國的路線圖。

在《中國制造2025》中,關于機器人的論述部分包括對機器人本身的制造,關鍵零部件和積系統集成設計制造。

其中機器人本身的應用包括:1)工業機器人、特種機器人在汽車、機械、電子、危險品制造、國防軍工、化工、輕工行業的重點運用;2)服務機器人在醫療健康、家庭服務、教育娛樂的重點運用。

其中關鍵零部件及系統集成設計制造包括:機器人本體、減速器、伺服電機、控制器、傳感器與驅動器等。

制造強國的想法怎么來的?

胡溫時代先經歷了加入WTO后的快速規模化擴張之路,后經歷了全球性的金融危機,這不僅意味著過去數十年經濟粗獷性發展模式的終結,也意味著后金融危機時代,中國將和全球各大經濟體處于更加激烈的產業鏈分工競爭中。

中國國內已經在二十一世紀的前十年成功躋身全球制造大國,但是離強國還差很遠。09年推出四萬億是為了拯救當時岌岌可危的經濟,10年研究七大戰略新興產業,直到12年推出相關十二五規劃,則是在傳統經濟的延續基礎上更加積極主動地進行經濟轉型。

12年底新一屆黨領導班子上馬,13年初新一屆中央政府成立。2014年3月習主席訪德,提到學習德國工業4.0戰略;10月,李總理訪德發布《中德合作行動綱要》,宣布中德工業4.0戰略合作。

中國目前所處的時代,是新一輪科技革命和產業變革與我國加快轉變經濟發展方式歷史性交匯的時代。而新一代信息技術與制造業深度融合,正在引發影響深遠的產業變革,形成新的生產方式、產業形態、商業模式和經濟增長點。

我國制造業面臨發達國家和其他發展中國家“雙向擠壓”的嚴峻挑戰:國際金融危機發生后,發達國家紛紛實施“再工業化”戰略,重塑制造業競爭新優勢;一些發展中國家也在加快謀劃和布局,積極參與全球產業再分工,承接產業及資本轉移。

“工業4.0”——德國的國家戰略

源于2011年德國漢諾威工業博覽會,德國提出這一概念的目的是應用物聯網等新技術提高德國制造業水平。2013年德國聯邦教研部與聯邦經濟技術部將“工業4.0”寫入《高技術戰略2020》,作為十大未來項目之一成功上升到國家戰略水平。

德國人為什么提出“工業4.0”?

金融危機之后,實質是全球各經濟體均面臨著同樣的時代背景,作為傳統工業強國的德國,在信息化和工業化日漸融合的趨勢下,也頗有危機感。這個時候工業4.0成為德國再塑工業強國的國家戰略。

一直以來德國專注創新工業科技產品的科研和開發,擁有強大的設備和車間制造工業,在信息技術領域、嵌入式系統和自動化工程方面技術儲備充分。德國制造業是世界最具競爭力的制造業之一,處于領軍地位遙遙領先。通過工業4.0戰略的實施,將使德國成為信息物理系統的供應國和主導市場,在保持國內制造業發展的前提下再次提升它的全球競爭力。

那為什么是4.0,不是3.0、5.0呢?

這個要從影響人類社會的工業革命說起。

工業革命1.0:機械制造時代,18世紀末期到19世紀中期

這次工業革命的結果就是通過水力和蒸汽機實現工廠機械化,用機械生產代替手工勞動,經濟社會從以農業、手工業為基礎轉型到以工業、機械制造帶動經濟發展的新模式。

工業革命2.0:電氣化與自動化時代,19實際后半期到20世紀初

這是在勞動分工基礎上,采用電力驅動形成生產線生產的階段。通過零部件生產與產品裝配的成功分離,開創了產品批量生產的新模式。

工業革命3.0:電子信息化時代,20世紀70年代延續至今

第三次工業革命是在前一次基礎上,應用電子與信息技術,實現制造過程的自動化控制,提高生產效率以及良品率。

工業革命4.0:互聯、集成時代

工業4.0的核心是互聯,把設備、生產線、供應商、產品、客戶連接在一起,既能像工業3.0的流水線一樣大批量生產,也可以實現小批量、多批次生產,為消費者單獨設計生產個性化商品。工業4.0的另一個內容是集成,將傳感器、嵌入式終端系統、智能控制系統、通信設施形成一個智能網絡,使人與人、人與機器、機器與機器以及服務與服務之間能夠互聯,實現的高度集成。