繼去年成立廣東博智林機器人有限公司后,碧桂園稱將在長沙投入500億元繼續做大機器人產業。“

順德800億元、長沙500億元,動輒數百億元的投資規模,碧桂園為何如此“執著”?

今年1月21日,碧桂園年會上,楊國強說,碧桂園現在要朝著一個高科技企業去做。“我也曾經在工地做過建筑工人,重復的高強度勞動應該得到改善。我們要迎接‘機器人建房子’的到來,只是時間的問題,絕對要做出來,這是我們未來強大競爭力的源泉。”

對此,外界多有疑慮。最重要的原因是,房地產看起來實在太好了。

碧桂園2018年財報數據顯示,公司當期歸屬公司股東權益的合同銷售金額約5018.8億元,營業收入約3790.8億元,同比增長達67.1%。毛利潤同比增長74.3%至1024.8億元,凈利潤同比增長68.8%至485.4億元。

按照萬科集團董事長郁亮在2018年度業績會上的說法:“我們的地產業務已經這么賺錢了,大家不要指望還能找到更賺錢的業務。”

盡管如此,面對潛在的行業天花板,各大房企也都在謀劃多元化布局。恒大鐘情新能源汽車,與“賈布斯”發生過一段短暫的“戀情”;融創孫宏斌說要打造“美好生活”——“美好生活是什么?先買套房子,再回家看個電視,電視上放我們的電影,到萬達城玩。”綠地也看上了機器人產業,投資入股深蘭科技,其邏輯與碧桂園做機器人可謂異曲同工。

“碧桂園做機器人,有自身的內在邏輯。”黎曉林說。

碧桂園簡直是迫不及待地希望用機器人替代工地上的工人。這是楊國強執意要大規模投入機器人產業的原因之一。

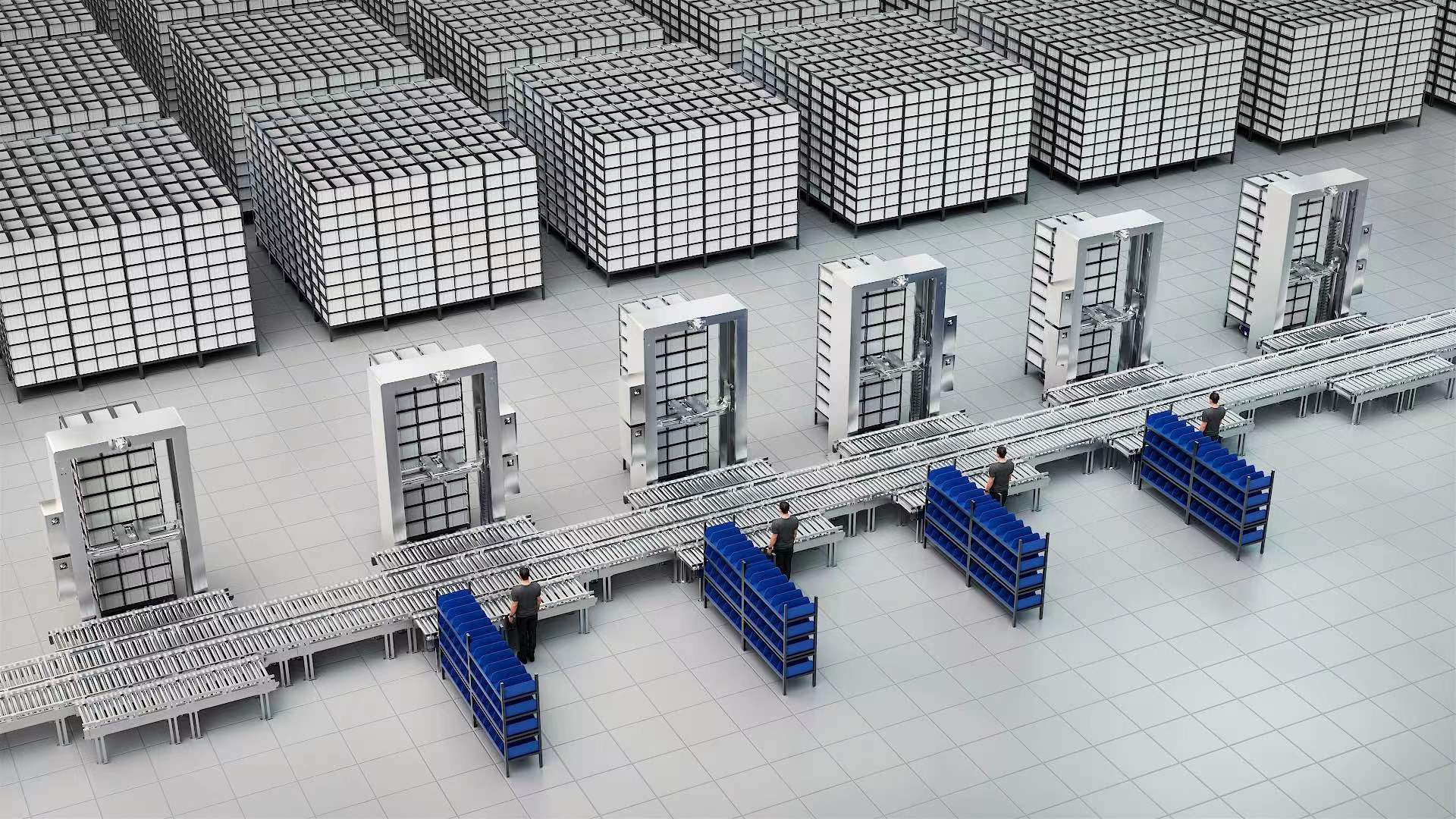

碧桂園瞄準的第一目標就是建筑機器人。在順德,碧桂園研發的機器人已開始搬磚、砌磚、粉刷、貼地磚。

據李天鵬介紹,除了這些粗活,建筑過程中的監測、流程管理也可以交給機器人承擔,工程質量檢測同樣讓機器人干,“效果比人工更好,效率更高,數據更準確。”

黎曉林認為,機器人產業實際上是一個資金密集型加技術密集型的產業,碧桂園有足夠的資金來撐起這個新產業,這也是碧桂園做產業的優勢。

海量的應用場景也被視為碧桂園做機器人的法寶,其實質就是自產自銷。

李天鵬對《中國經濟周刊》記者表示,目前,碧桂園在全國擁有2000多個地產項目,“這些項目上需要大量各種類型的機器人”。此外,“我們的物業、酒店、安防和農業等各板塊都需要機器人,只要生產出來就可以直接‘臨床測試’,而且可以在使用過程中快速改進,這是其他機器人企業不具備的條件。”

碧桂園機器人研發推進速度之快超乎想象。

今年3月,楊國強亮出機器人業務時間表:“希望建筑機器人今年完成量產前的試運營,在2020年開始大量投入使用。”

4月18日,碧桂園集團副總裁兼博智林機器人公司副總裁朱劍敏透露,目前,有10多款建筑機器人已經完成樣機研發,陸續進入工地測試。

然而,被當作碧桂園未來三大主業之一的機器人產業能否在體量上真正獨當一面?

最早開始多元化的萬科,其2018年除開發主業外的其他業務收入總和為130.59億元。如果是其他行業,以10億元的體量計算,130億元足夠撐起十幾家上市公司。放在萬科,在其2018年營收中占比僅為4.4%。

與萬科類似,到目前為止,任何一個體量上千億元的開發商都沒有找到一個與地產主業并駕齊驅的新興板塊。

從市場規模來看,市場調研機構IDC預計,到2027年,智能機器人產業在中國的市場規模有望達到1.6萬億元以上,宏觀經濟層面,中國5%~8%的GDP將由機器人拉動和促進。

但此規模仍遠遜于房地產。

不過,朱劍敏認為,中國建筑市場達到2萬億元規模,建筑機器人的總規模超過工業機器人,只要能夠研發出可以實用的機器人,建筑機器人的市場潛力巨大。

在黎曉林看來,外界對碧桂園做機器人產業可能還存在一些誤解,“其實,碧桂園做機器人產業,不是單打獨斗,除了自己做研發制造之外,更重要的是搭平臺,培育產業。”

朱劍敏認為,企業都是跟著訂單走,誰掌握終端市場,誰就更具有吸引力。“我們是自帶訂單進入機器人行業。產業鏈的每一個環節都會聚集前一個環節作為供給方,同時每一個環節的同行一般都會聚集形成規模效應。所以,一旦博智林的機器人產品進入批量生產階段,我們的采購訂單會吸引相關企業入駐。”(文章來源于機器人在線,有刪節)