機器人像巨型甲蟲一樣來回移動,背上是碼得整整齊齊的重達3000磅的貨物。數百臺這樣的機器人在一個圈出來的大型區域內自主移動,它們擦身而過,但不會發生碰撞。

一只機械手臂打翻了一個手提包,把十幾個錐形的咖啡過濾器撞到了地上。旁邊一名工人按下一個按鈕,讓機械手臂靜止,這樣她就可以安全地收拾殘局。

然后機械手臂再次開始工作。

這些看起來平靜得有些怪異的畫面,早就已經是亞馬遜倉庫里的日常。就在

這套自動化的打包生產線名為 CartonWrap(紙箱打包),由意大利公司 CMC 提供。據路透社報道,亞馬遜近幾年已經開始在物流中心內對其進行整合測試。

該機器主要由分揀、裁切和打包三個核心模塊,以及打單等輔助模塊組成。三個核心模塊在上圖中的T字形分別對應下端、左端和右端。

放入貨物后,分揀機可以對其條碼以及大小進行掃描:

得到尺寸后,裁切機開始對紙板進行裁切。與此同時,打單機也會根據系統預先分配好的條碼打出物流單:

貨物會在機器中間和紙箱會合,一套強有力的機械臂將根據貨物尺寸自動完成折疊、打包、粘合以及封條等工作。最后,貼上物流單,一個訂單就完成了。

再比如說,對大宗貨物進行裝箱和捆扎。

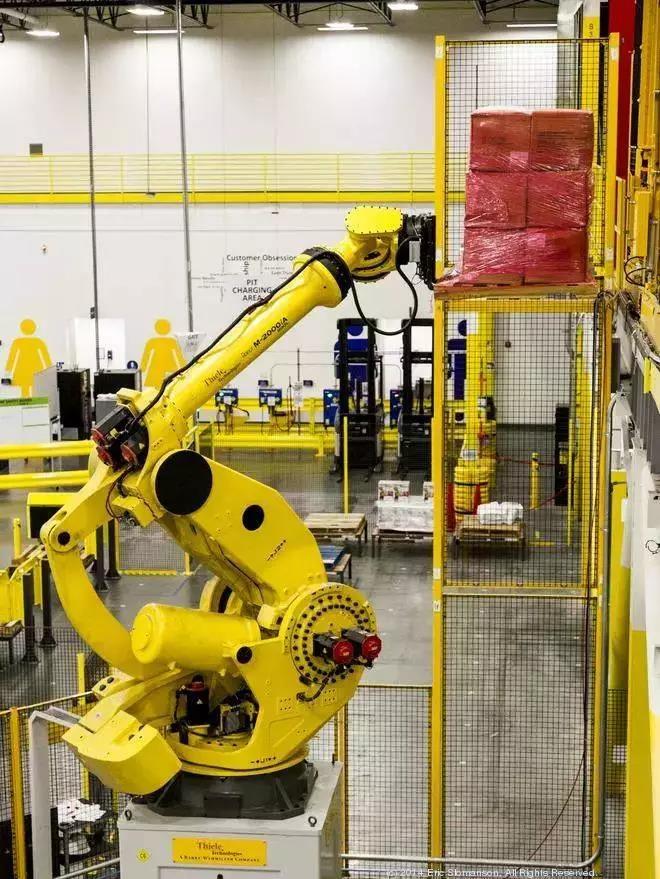

多年之前,亞馬遜收購了一家名為 Kiva Systems 的機器人公司。現在,它開發的機械臂 Robo-Stow 早已代替了人類對貨物進行捆扎,僅這一項機械臂技術,就為物流中心降低了 20% 的運營成本:

在2017年,亞馬遜曾向外界展示這個機器人手臂。

當時,在亞馬遜位于肯特郡的倉庫工作的員工 Nissa Scott 接受了《紐約時報》采訪 [2]。她過去的工作是把這些重25磅的尺寸標準的貨物箱堆疊起來,一天需要工作 10 個小時。

但是在亞馬遜采用機器人手臂后,替代斯科特的變成了一個巨大的,明亮的黃色機械臂。手臂末端的爪會抓住傳送帶上的貨物箱,并將其堆放在另一個垃圾箱上,在機器人周圍的木托盤上形成整齊的柱子。

Scott 的新工作變成了照看幾個機器人,在必要時對它們進行故障排除,并確保它們有貨物箱裝載。

在《紐約時報》的描述里,當時亞馬遜的倉庫里,是這樣的:

機器人像巨型甲蟲一樣來回移動,背上是碼得整整齊齊的重達3000磅的貨物。數百臺這樣的機器人在一個圈出來的大型區域內自主移動,它們相互擦身而過,但不會發生碰撞。

在那里,人類“揀貨者”會按照電腦屏幕上的說明,從機器人貨架上抓取物品并將它們放入塑料箱中,讓塑料箱消失在傳送帶上。另外一端的“打包者”會將塑料箱里的產品打包讓在運輸的紙箱中。

機器人減少了工人所需的步行,使“揀貨者”更有效率,更少疲勞。這些機器人還能在將貨架裝在一起,想高峰時期的汽車一樣緊密相連,因為它們不需要人類所需的過道空間。

亞馬遜還在不斷研發新的機器人技術。

亞馬遜有一個叫 Amazon Robotics 的全資子公司,正在使用各種機器人技術方法來加強倉庫的自動化運營。他們研發的技術包括自動移動機器人、語言感知、電源管理、計算機視覺、深度感應、機器學習、對象識別和命令的語義理解等等方面。它曾公開一種虛擬現實模擬技術,用于對新的機器人概念進行原型設計,其中就包括一個帶有叉車附件的臂,可以移動托盤。

另外,亞馬遜每年都會舉辦專門的機器人大賽,吸引各個創業公司和研發機構來參賽,展示最新的可以運用在倉庫里的機器人技術。比如可以從架子上抓下物品然后再把它們放回去的機器人手臂。這些參賽者都被要求處理從洗漱用品到衣服等一系列產品,然后依據速度和準確性得分。

而現在,隨著 CartonWrap 技術的運用,Scott 的同事們能做的事也將慢慢被新的打包機器人取代。他們又將走向哪里呢?

就像 Scott 的主管 Edward Cohoon 說的,機器人可以這樣一整天無休地工作,他們的肚子從來不會咕咕叫。

亞馬遜在官方資料[3]里說,它在全球擁有175個倉儲中心,在其中的26個里,都有機器人和人類一起工作來挑選,分類,運輸和存放包裹。

今年四月,亞馬遜使用算法自動解雇未完成指標員工的新聞,引爆了人們對于亞馬遜的反感。此前,一些亞馬遜巴爾的摩物流中心的穆斯林員工抗議,稱公司的指標導致他們無法完成每天五次定時的祈禱。缺乏人性的管理模式,確實應該抨擊。但與此同時,使用工具提升效率的趨勢是不可逆轉的。顯然,24小時運轉、任勞任怨的機器,對于亞馬遜是更好的解決方案。

亞馬遜的機器人帝國計劃已經啟動了,而這未嘗是一件壞事。