根據規劃,未來五年,上海將在電子電氣、機械加工、家政服務等十個重點領域推廣機器人。如果能抓住產業轉型、機器換人的機遇,到“十三五”期末,上海機器人產業規模有望沖擊800億元

國內手機設計與制造行業曾經的“老大”正主動將核心技術交給曾經的對手:過去幾年,為讓自己走出“招工難”,他們自己研發出了國內首批做手機的“機器工人”;現在,這一“獨門秘技”卻要被用來武裝同行。

故事的主角是總部位于上海的晨訊科技集團,在經歷了制造業最輝煌的昨天后,它最終選擇與過去的自己告別,從手機行業轉向機器人產業。這不僅是一個企業自我顛覆的個案,更提示出上海機器人產業的發展路徑和潛力。實際上,在近期舉行的工博會上,一批本地機器人企業已經拿出了極具競爭力的新技術。而根據相關產業規劃,如果能抓住產業轉型、機器換人的機遇,到“十三五”期末,上海機器人產業規模將再翻兩番,沖擊800億元。

研發“機器工人”,幫自己脫困

在上海青浦區,晨訊正在自家工廠里持續推進一項沒有先例的試驗:把造手機的工作交給機器。過去十年,晨訊曾連年位居國內手機設計與制造公司榜首,高峰時擁有數萬名工人,但目前,“機器工人”卻在晨訊成批上崗,特別是手機主板、無線模組車間,80%的工人已被替代,年內更有望實現無人化。屆時,工廠將不必開燈,因為機器人不在乎摸黑。

晨訊在三四年前開始嘗試機器人等自動化生產裝備。嘗試緣起于一次有些尷尬的投資:晨訊應邀赴某外地建廠,不料快要開業時才發現,當地幾乎招不到多少熟練工人,幾經努力,最后只剩下一條可行的出路:自己研發機器人,實施“機器換人”。

本是無心插柳,但由于熟悉手機制造流程,擁有機械、電子、計算機等技術儲備,晨訊很快實現了研發機器人的技術突破:目前,一條機械臂的產出,相當于十幾位工人,而成本只要一到兩年就可收回。

由于機器人的性價比逐漸超過熟練工,晨訊的上海工廠也開始使用。本為救燃眉之急的臨時投資,就這樣逐漸顯示出越來越大的價值。晨訊集團創始人兼總裁王祖同說,機器人是中國制造走向高端的重要入口;未來,隨著人口紅利的進一步縮減,“機器換人”將是長期趨勢。

如果故事到此為止,那么,世上只不過多了一個靠機器人走出困境的工廠。晨訊的與眾不同在于,借助機器人,它決定對企業發展方向作出戰略性調整,從而為其他制造業同行樹立了一個轉型的榜樣。

選擇“武裝對手”,為產業解圍

經過反復醞釀,晨訊開始顛覆自我。它決定將機器人作為新的核心業務,希望能取代手機,成為最重要的利潤來源。

“顛覆”并不是說說而已。從今年起,它開始為其他手機工廠提供機器人產品和技術,這意味著,晨訊已經準備好承擔在手機制造領域“武裝對手、削弱自身”的后果。此舉立竿見影。不到一年,國內排名前十的手機工廠,絕大部分已成為晨訊的客戶。以檢測機器人為例,等今年的銷售合同落實,晨訊機器人每年就可檢測2億塊手機主板,約占中國手機年產量的1/8。

能在同行里率先向更高端轉型,王祖同并不認為自己高瞻遠矚:“都是被逼的。”由于晨訊一直下不了決心遷離上海,近幾年中,它一直比外地同行感受著更大的成本壓力。2012年,當手機業在蘋果、三星打壓下慘烈洗牌時,晨訊一下子就從大幅盈利轉為虧損。

王祖同說,手機行業有過近十年的暴利,一般不愿承受轉型之痛。但晨訊因為率先被逼入墻角,因此才會主動開始自我顛覆。它連續關閉了多條產品線,經過不斷試錯,終于選定了機器人為未來的方向。

實際上,晨訊看中的潛在市場絕不限于手機制造。王祖同說,凡是能看到大量工人的地方都有機會“機器換人”。為了進入自家不熟悉的領域,他們還在對外展開大量并購,過去一年,已將八家小型自動化裝備技術企業納入麾下,從而擁有了精雕、沖壓、噴涂等機器人技術。王祖同說,晨訊將拿出自己的市場、金融等資源,與更多中小機器人創業團隊對接。

實施“應用拉動”,揚上海優勢

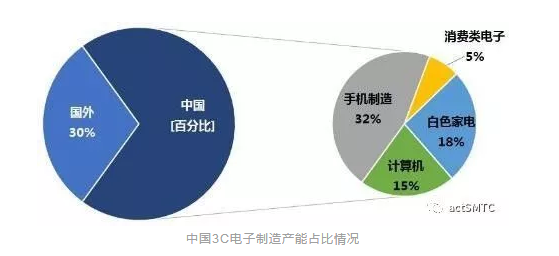

晨訊的轉型案例,實際上給上海機器人產業的發展、乃至經濟轉型升級都能帶來借鑒。上海是我國規模最大、產業鏈最完整的機器人產業集聚區。今年的工博會上,新松、新時達等本地企業與國際機器人巨頭爭鋒,小i發布的機器人操作系統則在國內首創了將家電變為“機器保姆”的能力。可以說,上海正步入機器人發展的“黃金期”。

根據今年發布的關于機器人產業發展的《意見》,上海將大力發展并推廣機器人應用,此舉被認為將對建設具有全球影響力的科創中心、應對人口紅利減弱、加快產業結構調整產生重要推動作用。而未來五年,上海培育機器人產業的首要原則,就是以示范應用、市場需求拉動產業。這是基于上海獨特的優勢——和其他省市相比,上海不僅是技術、人才高地,更擁有完備的制造業體系,本身就是大市場。可以說,能同時集聚起機器人技術、人才和應用環境的城市,國內乃至世界上都不多見。

晨訊的成功,證明了應用的價值。現在來看,該公司啟動機器人事業時,正是因為能近水樓臺、將自家工廠作為實驗室和中試基地,才順利地跨過從原理到技術、再從技術到產品的“創新死亡期”。此外,機器人研發需要深厚的行業底蘊,晨訊雖然引進了包括全球500強公司技術負責人在內的一批國際級專家,但機器人示范線的總設計師仍是自家手機工廠的廠長——像他這樣在工廠一線摸爬滾打出來的技術和管理人才,是上海乃至中國發展機器人的核心依靠。

根據規劃,未來五年,上海將在電子電氣、機械加工、家政服務等十個重點領域推廣機器人。隨著應用的深入,我們不僅可以密切關注低技能崗位的逐步消失,更應期待從中孕育出新產業機會以及晨訊式的顛覆故事。